■ 本报特约记者 付兰伟

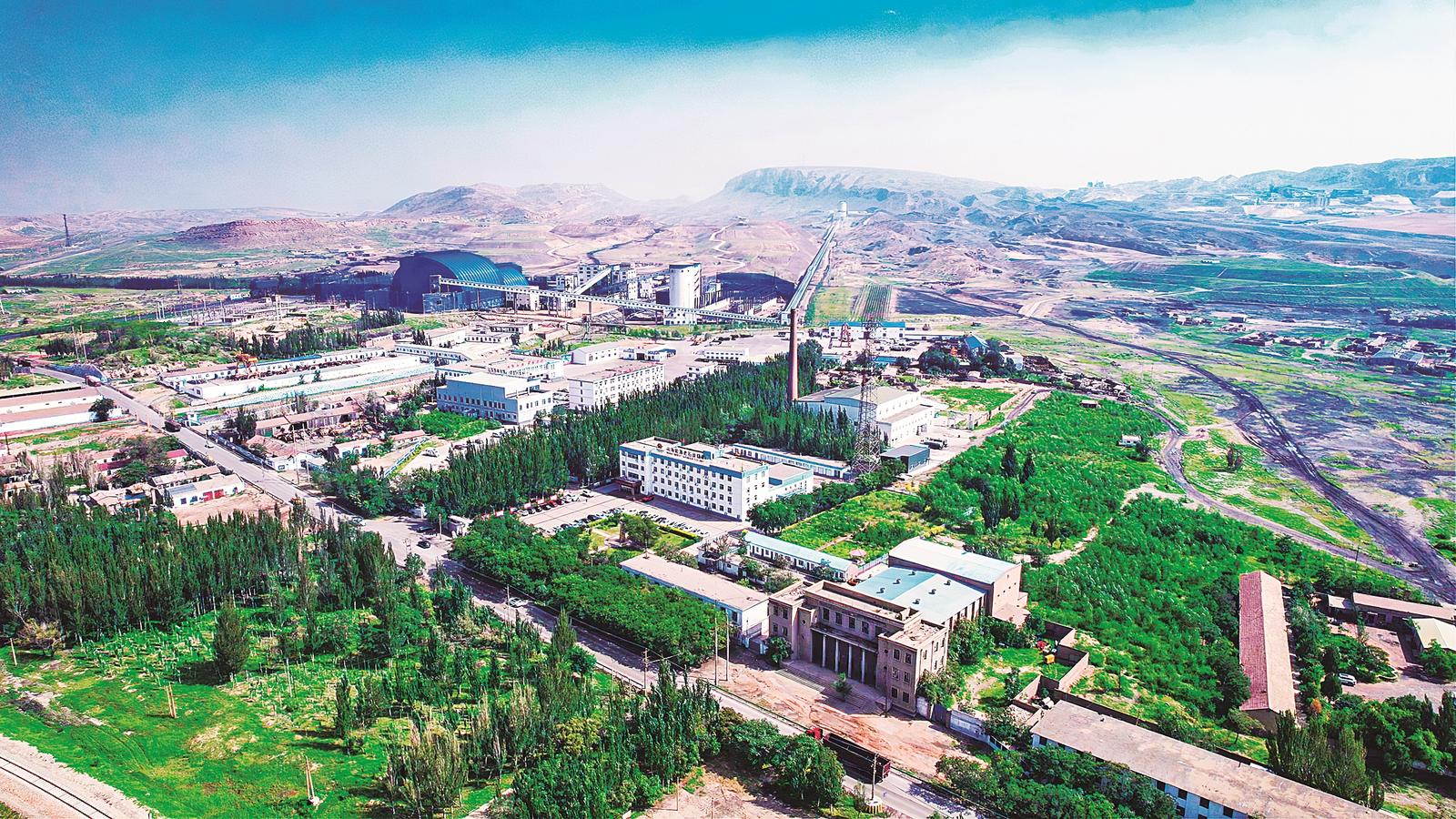

66年前,位于祖国西北边陲的内蒙古乌海矿区还是一片蛮荒之地,缺水少电,飞沙走石,自然条件恶劣;66年后,这里高楼林立,经济繁荣,处处鸟语花香。2023年,乌达矿务局被国家能源集团评为首批工业遗产。曾经见证矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的各种建筑和生产设备,如今满是红色记忆,默默地诉说着峥嵘的岁月,感染着越来越多的人传承红色基因,赓续企业文化,全力推动企业迈向高质量发展新征程。

建设篇

在荒芜中奋斗

绿树掩映下,黄色的门庭、红色的墙体、木质的窗棂,“工”字型的原乌达矿务局党委办公室风采依旧。

乌达矿务局始建于1958年。乌海煤田因地质结构简单、煤层埋藏浅,发热量高、品种多、结焦性能好,被原煤炭工业部定为包钢焦煤生产基地,进行重点开发,拉开了祖国西北地区煤炭开发建设的序幕。

彼时的乌海地区处于沙漠戈壁中,人迹罕至,数万煤矿建设大军云集这里,掀起轰轰烈烈的“万人上山夺煤大会战”,唤醒了这片塞外荒原,书写了推动煤炭事业发展的北疆传奇。

1958年2月,乌达煤矿筹备处在呼和浩特成立。当时的乌达黄沙漫漫、人烟稀少,工作生活条件极其艰苦,乌达煤矿的创业者怀着建设祖国的满腔热忱,克服重重困难,使沉寂千年的乌达焕发勃勃生机。生产建设日新月异,煤炭产量突飞猛进,捷报频传。1958年11月2日,《内蒙古日报》头版报道了乌达煤矿日产原煤突破一万吨大关的喜讯。

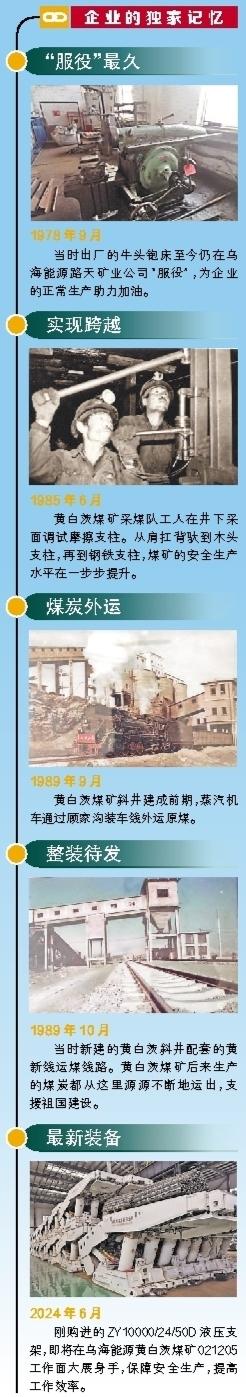

1959年4月3日,乌达矿务局正式挂牌成立,揭开了乌达煤矿建设机械化、现代化矿井的序幕。到1965年底,先后建成苏海图矿三号井、一号井和黄白茨平硐、教子沟平硐、苏海图二号井等五对正规化、机械化矿井及一座年入洗原煤42万吨的洗煤厂。六十多年沧海桑田,煤矿工人发扬特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的“三特”精神,为煤炭事业和地方经济建设作出了积极贡献。曾经见证万人上山战天斗地火热场景的乌达矿务局办公大楼、党委办公室、黄白茨煤矿平硐、五虎山煤矿副井口等建筑和遗址历经乌达矿务局六十多年的发展变迁,承载着厚重的企业文化底蕴,如今深深印刻在人们心中。

发展篇

在奋进中崛起

乌海市成立于1976年,是由乌达市和海勃湾市合并而成。城市命名有“海乌市”和“乌海市”两个备选,当时,病重时期的周恩来总理听说这里蕴藏着丰富的煤炭资源,遂取“乌金之海”之意,命名为“乌海市”。

乌海市因煤而起、因煤而兴,凸显了乌海能源公司前身乌达矿务局的历史价值。乌达矿务局也为这座城市承载了厚重的工业文化,见证了乌海煤炭工业和城市建设的崛起和繁荣发展。

1983年,乌达矿务局三个生产矿井先后安装使用综采机和综掘机,煤矿工人彻底告别了肩扛背驮的原始开采模式,生产效率显著提高,矿工劳动强度大大降低。

1990年11月,乌达矿务局黄白茨煤矿平峒的接续井——现代化矿井黄白茨矿斜井工程投产。该工程创造了全国同类矿井当年投产、当年达产的新纪录。20世纪90年代初期,乌达矿务局三个生产矿井先后达到原煤炭工业部评定的特级质量标准化矿井水平。

1998年,经国务院批准,乌达矿务局划归原神华集团公司统一管理运营,更名为神华集团乌达矿业有限责任公司。

2008年,乌达矿业有限公司与原神华集团海勃湾矿业有限公司、原神华乌海煤焦化有限公司和原神华蒙西煤化股份有限公司重组整合为神华乌海能源有限公司,成为一个集焦煤生产、洗选、焦化、煤化工及矸石发电为一体的综合能源企业。

转型篇

在改革中辉煌

蓝天白云下,绿油油的草甸如绒毯般铺展,五颜六色的野花点缀其中,光伏板泛着蓝盈盈的明净光泽,成为职工休闲娱乐的网红打卡地。站在乌海能源黄白茨矿业公司渣堆生态治理现场,简直无法相信这里曾经是煤尘飞扬、满目荒凉的排土场。

一张张古旧斑驳的照片,一个个年代久远的物件,一幅幅笔走龙蛇的书法……乌海能源老石旦煤矿矿史博物馆内陈列的劳动用具、生产资料、文化用品等记录着矿井发展和演变,承载着厚重的企业文化,吸引越来越多的人走进乌海矿区,感受煤炭工业的发展,接受红色教育洗礼。

2017年11月28日,国家能源集团经党中央、国务院批准正式挂牌,乌海能源公司作为集团全资子公司,迎来高速发展的新辉煌,仅用4年多时间补齐了过去60多年的生态欠账。系统治理735万平方米矿区环境,建成完善8个煤矿生活污水处理设施、7个矿井水处理项目,累计建成917亩公益林、1078亩生态林,规范化整治54个渣堆、排土场,5家井工矿达到省级绿色矿山建设标准,多家煤矿被选树为乌海市煤矿生态环境综合治理典型示范企业,矿区生态环境实现由“黑”到“绿”再到“美”的颜值大转变。

走得再远,都不能忘记来时的路。在高速发展的同时,乌海能源高度重视煤炭工业遗产开发保护工作,深入挖掘工业遗产的历史价值、社会价值、艺术价值、人文价值、旅游价值和科技价值,尽量保存原始历史风貌、历史印记、历史符号和历史元素,带给人们更好的归属感、体验感和融入感。

除建筑物外,乌海能源在干部职工中征集老物件、旧资料,全面收集整理早年间的各种生产设备、劳动工具和穿戴物品等,不断积累和扩展工业遗产的体量和多样性,对所有工业遗产登记造册,建立台账,妥善加以保护。深入挖掘企业发展过程中的红色基因和可歌可泣的先进典型和英雄事迹,形成丰厚的文化积淀,全力打造集城市记忆、知识传播、创意文化、休闲体验于一体的“生活秀带”,为企业高质量发展和乌海市转型增添新动力、展示新名片。

六十六年筚路蓝缕,六十六年春华秋实。老一辈建设者留下的工业遗产不仅是物质存在,更是精神和文化的传递,他们奋发图强的斗志一直在百里煤海延续,鼓舞后来人接续奋斗、不断进取,用实干担当、敬业奉献和开拓创新创造着矿区美好未来。

走进老石旦煤矿宽敞明亮的智能化生产指挥中心,由几十块液晶显示屏拼接起来的视频墙上,各重点区域的实时监控画面实现全覆盖,入井人员信息、生产设备参数等情况一览无遗,操作人员轻点鼠标,即可实现百米井下的采煤截割作业。通过智能化矿山建设,矿区在新一代矿工手中实现了翻天覆地的变化。距生产指挥中心不足100米处,曾经负责井下原煤拉运、如今成为工业遗产的绞车天轮架静静伫立,让人深刻地感受到时光的流转、历史的跨越。

“不认输、不怕苦,面对困难永远选择迎难而上,从老一辈矿工那里继承来的精神一刻也不能丢。”获得内蒙古自治区五一劳动奖章和集团公司“社会主义是干出来的”岗位建功先进个人的老石旦煤矿准备队副队长王根伟,说起企业文化和企业精神的传承,体会颇深。在煤矿,智能化信息化给安全生产带来更多便利和保障的同时,特殊条件下的施工作业依然需要矿工们挺身而出。2023年底,王根伟带领工友面对倾角达30度的施工条件和零下二十多度的严寒,硬是提前两个月完成了北风井巷道维护工作,为矿井稳定生产打下了坚实基础。

(本文配图均为资料图片)