令既具,未布,恐民之不信己,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令。

——《史记·商君列传》

战国时期,各个诸侯国之间的政治、经济、军事竞争非常激烈。为了在竞争中取得优势,许多诸侯国都在不断尝试各种改革。秦国在秦穆公时期曾经一度强大,但随后逐渐衰落。到了战国时期,秦国的经济、军事实力相对较弱,政治上也存在内部矛盾和腐败现象。为重新振兴国家,秦孝公(公元前381年—公元前338年在位)决定推行一系列改革措施,其中最重要的是商鞅变法。

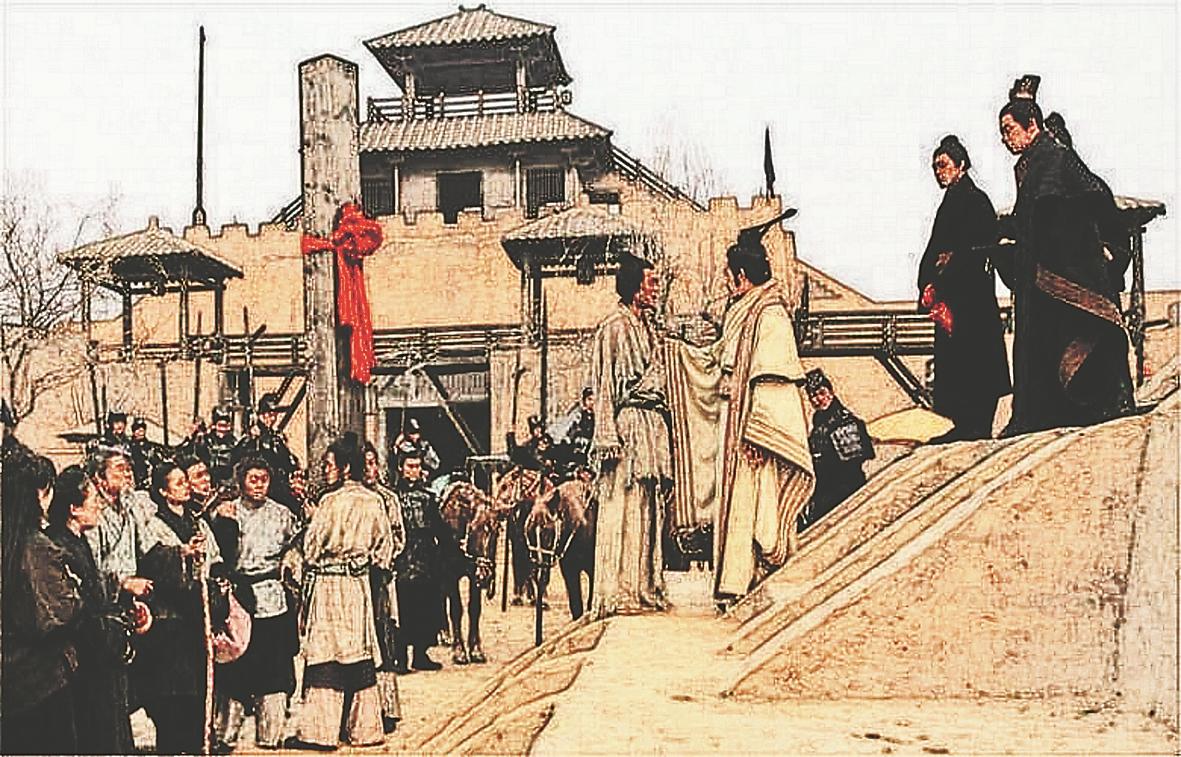

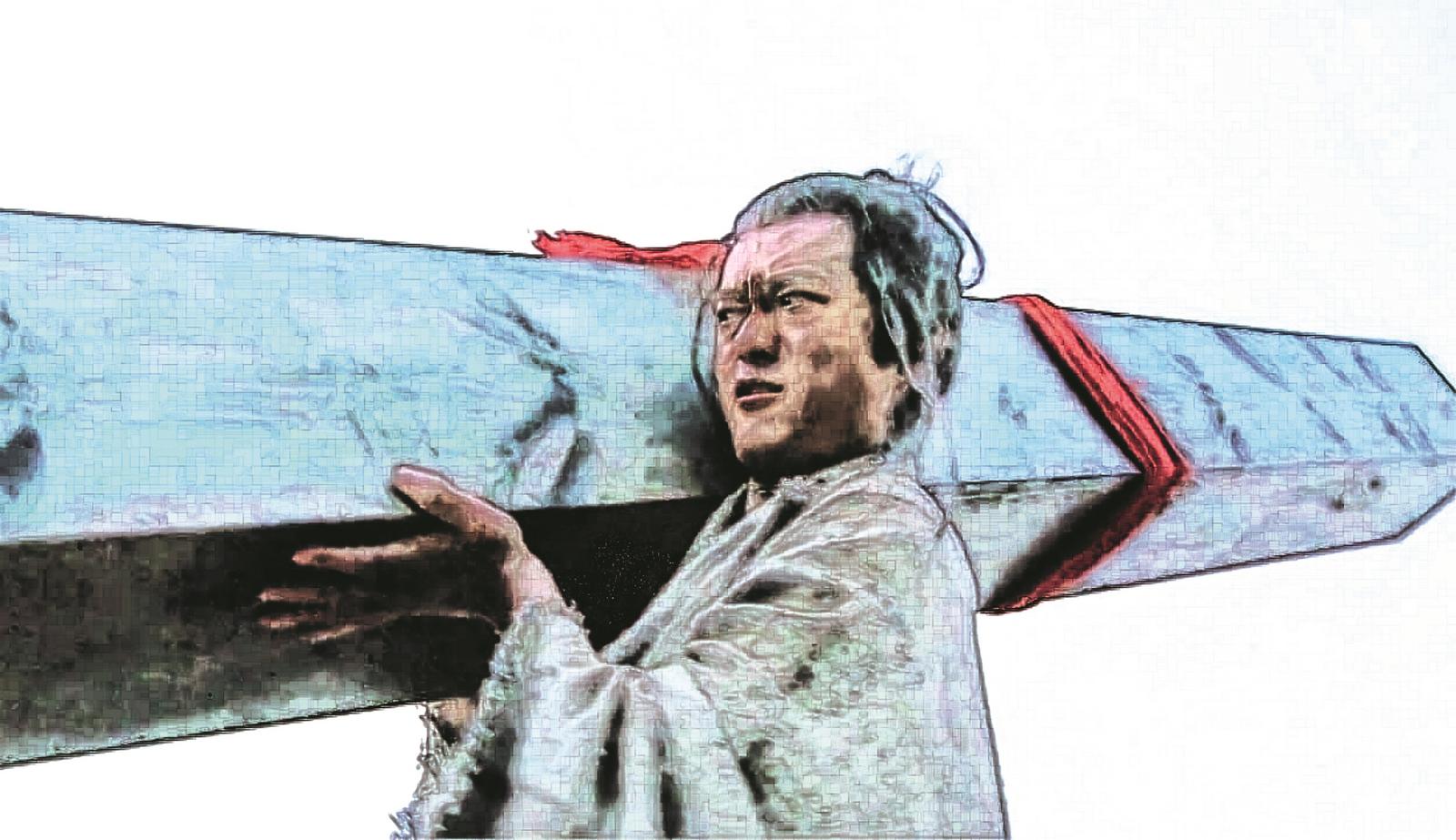

秦国开始实行变法时,新法的法令已经完备,但是还没有公布。为了取信于秦国百姓,商鞅命人在国都的南门立下了一根三丈高的木杆,下令说:“谁能把这根木头扛到北门,就赏他十两金子。”

百姓之中没有人敢相信这是真的。于是,商鞅又把赏金增加到五十两,终于有人抱着试一试的想法把木杆扛到了北门。商鞅立即兑现承诺,分文不少地赏赐他五十两金子。

这件事传开后,大大提升了秦国的威信。商鞅的法令取得公信,得以顺利推行。(图片来源:电视剧《大秦帝国》剧照)