■ 本报通讯员 刘莉莉

在工业与生活交织的舞台背后,有一位“小刺头”一直困扰着人们,它就是高盐废水。如今,它正经历着一场“重生逆袭”之旅,从污染环境的麻烦制造者变身为资源宝库的贡献者。接下来,让我们一起看看这位棘手的“小刺头”如何逆袭为推动环保与资源利用的“小功臣”。

高盐废水的前世今生

一直以来,煤化工高盐废水这个“小刺头”都是令人头疼的存在,未经有效处理直接排放,周边的水体、土壤等生态环境都会遭殃:曾经肥沃的土地因盐分过度积累而板结,失去往日的活力;水体因盐分超标而生态失衡,动植物的生存环境受到极大威胁。

随着环保意识的增强和科技的不断进步,人们开始为“小刺头”寻找新的出路。分盐结晶技术这位“天使”在这样的背景下应运而生,从最初在实验室的理论探索,到一些特定化工行业的小规模尝试应用,再到如今逐渐在工业废水和生活污水处理领域广泛推广,经历了漫长而艰辛的探险历程。

榆林化工积极探索,自主创新,首创低温临界冷冻加真空热法分盐结晶工艺处理煤化工废水,成功实现工业废水“零排放”,填补了国内技术空白,树立了行业标杆,为解决废水难题带来了新的技术。

奇妙有趣的“重生”之路

对“小刺头”全面“清洁洗礼”

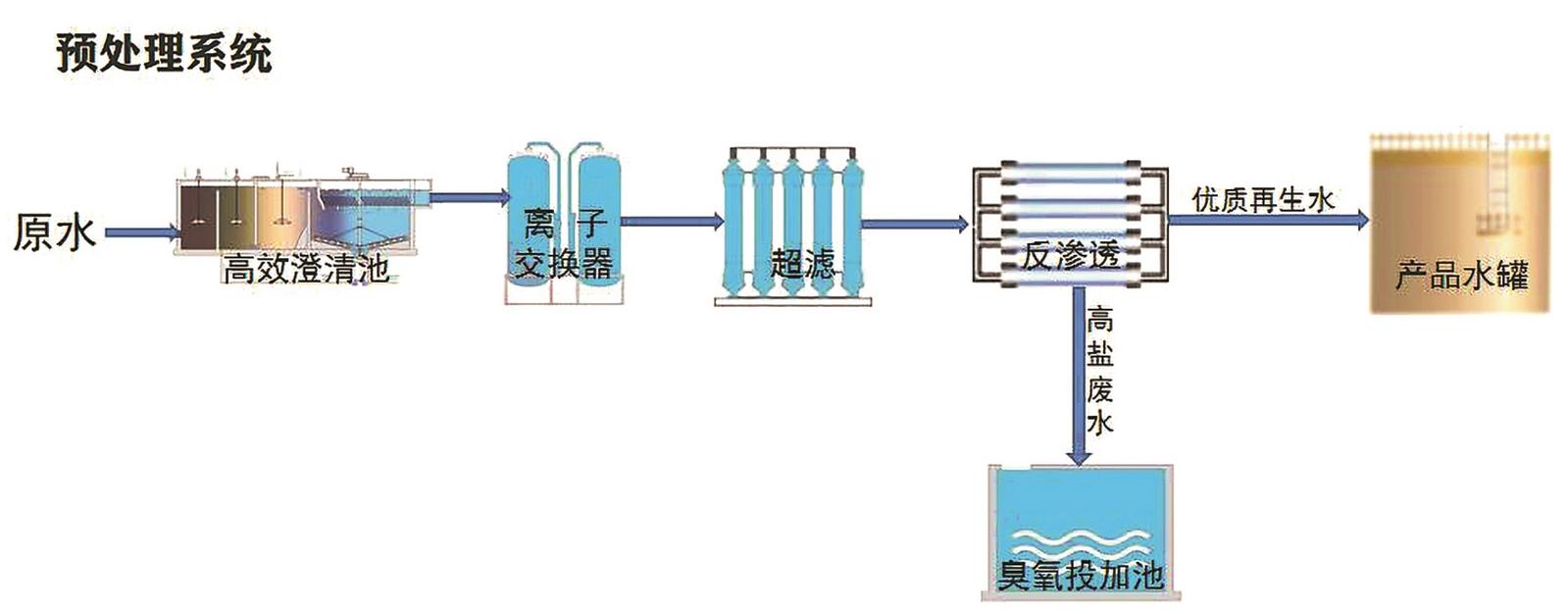

“小刺头”高盐废水首先来到预处理这个“改造小站”,采用氢氧化钠和石灰软化除硬、氧化镁除硅和高效沉淀池过滤工艺,去除水中的硬度、硅、胶体和悬浮物等,经超滤和反渗透膜对浓盐水进行浓缩减量化处理,产水至优质再生水系统回用;浓水采用臭氧氧化降解和脱除部分有机物,对“小刺头”全面“清洁洗礼”,为后续分盐结晶“变身”旅程做好准备。

“小刺头”被“瘦身浓缩”

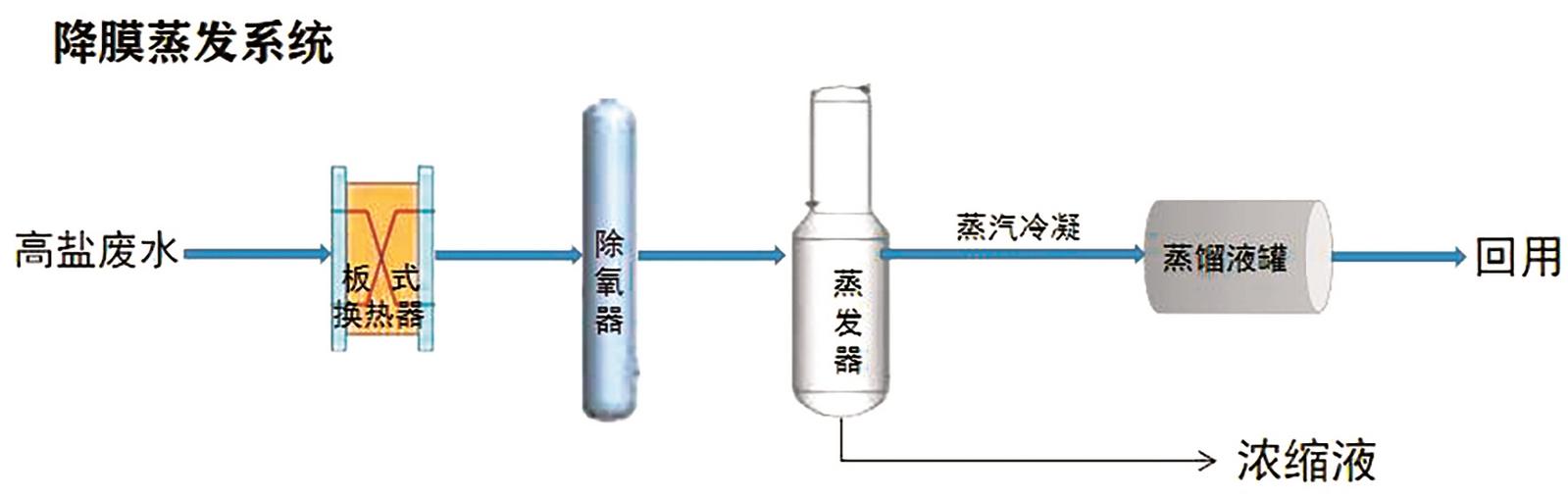

净化后的“小刺头”带着盐分的“宝藏”进入蒸发器中,通过强制循环过程和液体的最优化分布,实现浓缩液的高效降膜蒸发。随着热量不断供应,“小刺头”身上的水分子获得足够的能量,挣脱溶液的怀抱,变成水蒸气“逃离”至冷凝器,凝结成液态水,回用至优质再生水系统,实现水资源的初步循环利用;“小刺头”被“瘦身”浓缩,达到过饱和状态,为结晶的析出创造条件。

魔法“变”盐秀

当浓缩后的“小刺头”进入结晶器,真正的“魔法秀”便开始了。低温临界冷冻加真空热法分盐结晶工艺巧妙利用了不同的盐分在溶液中的溶解度特性各不相同的“脾气秉性”,通过精确控制温度、压力等条件,施展魔法,促使目标盐分“变身”析出。

硫酸钠系统采用冷冻结晶+芒硝热熔蒸发结晶工艺。“小刺头”被预冷到40摄氏度左右,进入冷冻结晶器将温度降至零下4.5摄氏度左右,晶浆稠厚后经芒硝离心脱水机分离出芒硝;离心母液预热至75摄氏度左右,进入氯化钠结晶系统。

蒸汽“大哥”将芒硝溶解,再加热闪蒸,析出硫酸钠晶体,由离心脱水机分离出无水硫酸钠湿盐,经干燥和包装“精心打扮”后得到无水硫酸钠合格产品,实现资源化回用。

氯化钠系统也“不甘示弱”,采用强制循环蒸发结晶+溶盐重结晶工艺。预热后的母液进一步加热,发生闪蒸,析出氯化钠晶体,经离心脱水机分离出氯化钠结晶湿盐,经干燥和包装“变美魔法”,得到氯化钠合格产品,实现资源化回用。

“小刺头”成功“洗白”

杂盐结晶单元采用杂盐强制循环结晶+转鼓干燥工艺。析出硫酸钠和氯化钠结晶盐后的高盐废水“残余部队”携手进入杂盐强制循环结晶系统,经蒸汽加热析出混合杂盐,通过离心脱水机分离出固体杂盐,少量杂盐母液用双筒转鼓干燥机固化干燥。

杂盐结晶系统增设杂盐回溶罐,将部分杂盐溶解后返送至硫酸钠冷却结晶系统,提高氯化钠和硫酸钠结晶盐的回收率,减少杂盐产生量。至此,“小刺头”高盐废水在分盐结晶工艺的帮助下,成功“洗白”,实现由废变利的“逆天改命”壮举,有力推动绿色化工循环发展,改善生态环境。

榆林化工首创低温临界冷冻加真空热法分盐结晶工艺的成功应用,显著提高了高盐废水的处理效率和盐类资源的回收率。2024年处理废水300万吨以上,回收利用硫酸钠、氯化钠工业盐约1.8万吨,真正实现了废水处理和资源回收的双重目标,用实际行动践行绿色可持续发展之路。