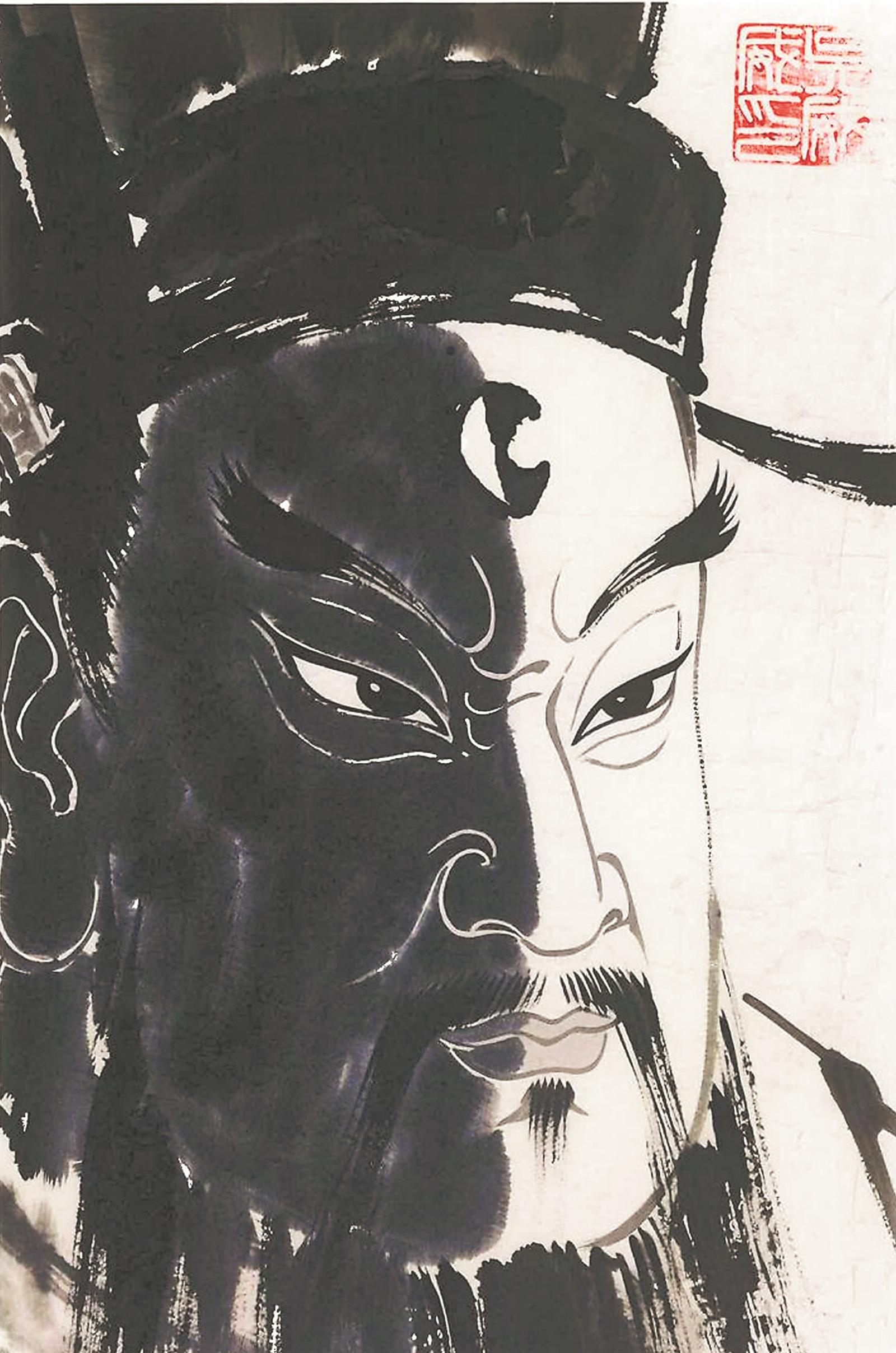

历史长河中,能被绝大多数人记住的人,包拯算是一个。已化身“青天”的包拯,一直为人们所称颂,并不断活跃在戏剧舞台上。那么,真实的包青天又是怎样的呢?

“不持一砚归”

现实中的包拯没有离奇的身世,既不是黑脸怪胎,也没有什么兄嫂。那是大宋真宗咸平二年(999年)的一天,安徽合肥的包府一片喜气洋洋,因为39岁的包进士终于如愿以偿,夫人为他生下一子。这名婴儿就是后来大名鼎鼎的包青天。

生于官宦世家,必然要通过科举追求功名,29岁那年,皇帝点了他的进士,同榜的还有文彦博。包拯被任命为建昌县知县。可是,因离家太远,年迈的父母舍不得这个宝贝儿子。为了不让双亲为难,包拯干脆推掉官位,在家专心侍奉二老,这一侍奉就是10年。其间,父母相继去世,包拯守孝在家。为此,司马光、欧阳修等人的笔下夸奖了包拯的孝行——“少有孝行,闻于乡里”。10年后,已人到中年的包拯才走出家门。“清心为治本,直道是身谋。秀干终成栋,精钢不作钩。仓充鼠雀喜,草尽狐兔愁。史册有遗训,毋贻来者羞”,这是他在进京途中为自己写下的官场座右铭。

包拯的第一份差事是天长县的知县,在天长任职期满后,包拯升任端州知州。端州是产名贵砚台的地方,端砚最受士大夫珍爱,是时髦的雅器,也是每年要进贡给朝廷的土特产。地方官员在“贡砚”之外,还索要数十倍的数量,用于打点各级官员,这一潜规则在当地流行多年,无形中加重了百姓的负担。包拯上任后,高调破除了这一潜规则,规定“贡砚”之外,不得多征一块砚,违者重罚,并表态自己绝不贪求。此事在当地掀起轩然大波。3年知州期满后,包拯离任,果然“不持一砚归”。“清廉正直”四个字,从此伴随包拯一生。

被称为“包弹”

这件事传到京城,皇帝大加赞赏,任命包拯为监察御史,负责监督百官,这无疑给了包拯一个发挥特长的平台。他也确实表现出了作为一名谏官的素养,在内政外交上提出许多批评意见,因善于弹劾,时人称其“包弹”。其中最著名的有两件事。

其一,弹劾张尧佐。张尧佐平庸无能,因是宋仁宗爱妃的伯父,所以一升再升,权拜三司使,掌管财政、人事等实权,遭到朝臣非议。包拯联合其他谏官一起弹劾,然而,宋仁宗却力挺张尧佐,张的职位不降反升。包拯3天之内再度弹劾,结果,君臣之间起了冲突,仁宗一意孤行,再次提拔张尧佐为“宣徽使”。这下可引起了公愤,招来包拯、陈旭、王举正等7位大臣的猛烈抨击,包拯甚至和仁宗面对面交锋,言辞激烈之时,唾沫溅了仁宗一脸,气得仁宗拂袖而去。迫于众臣之势,宋仁宗不得不作出让步,同意外戚不得担任“两府”的建议。

其二,弹劾宰相宋庠。宋庠是宋代为数不多的状元宰相,皇祐八年(1049年),他与名臣文彦博一同拜相。两年后,这位状元宰相不作为,引起包拯不满。包拯弹劾宋庠的理由是:“固位无耻。”平心而论,这一理由有些牵强,清代学者冯景在《包拯集校注》一书中含蓄地点明,包拯弹劾宋庠,有与自己的同榜进士文彦博结党的嫌疑,他对宋庠的指责是铲除异己的借口,宋仁宗也认为“包拯阴结文彦博”是事实。这起事件闹了一个不大不小的风波,文彦博被贬谪,包拯请求外调,出京4年。

从外官调为京官,把包拯放到御史的位子上,宋仁宗给自己找了个“麻烦”,当然也可以说,是他成就了“包青天”。

化身成清官文化符号

时代越往后,加在包拯身上的传说故事越多。

首先,儒学经过五代动乱时代的衰微,到了宋朝,重振儒家伦理,“君君臣臣”重回道德正轨,因此,宋朝奉行“与士大夫共治天下”,而这一政策的成熟则是在仁宗时代。包拯、欧阳修、王安石、司马光、苏轼、范仲淹、文彦博等一大批名臣的出现,灿若星辰。也只有在士大夫精神高度张扬的时代,才能容得下包拯。他为官27年,升迁26次,在三年一迁的惯例下,不能不说是一个官场奇迹。在此氛围下,历史便选择了包拯这样一个有节操、名气大、人缘好的官员。他死后不久,就被推向神坛,许多其他官员的一些优秀事迹也被移花接木,加在他身上。

其次,当时,宋代经济催生了瓦肆等娱乐场所和话本小说,包拯恰逢其时,成了话本、公案小说创作者首选的塑造对象,杜撰和虚构的成分越来越多。宋朝灭亡后,元代戏曲、明清小说,都需要包拯这样的创作素材,不断推陈出新。于是,包拯作为一个文学形象越来越饱满,而作为一个历史真实形象越来越被淡化。

最后,宋元以来民间文学催生“清官文化”,由于下层百姓的衷心企盼和官府的着力宣扬,清官成为民间渴望。而包拯化身“青天”,成为“清官”文化符号之一,也是中华清廉文化的一个代表人物,至于他本身是谁,已经没人关心,也不再重要。

(来源:学习时报)