■ 本报通讯员 阳 毅

故事点睛:穿越时光的隧道,一群老电力人重返故地。他们抚过记忆中的锅炉与红砖,在银白的冷却塔前驻足——旧烟囱的黑雾已化作白云,锈蚀的扳手被凝成屏幕上的数据河流。陈列馆的老照片剥落岁月,那些用铁钎捅煤渣的日夜,正被年轻人编织进智能算法的时代。两代人围坐,听见煤渣声与键盘声在灯火里交响。当晚霞漫过新厂区时,他们明白:变的是钢铁的容颜;不变的,是电流中一簇不灭的星火,始终照亮着山城的黎明与长夜。

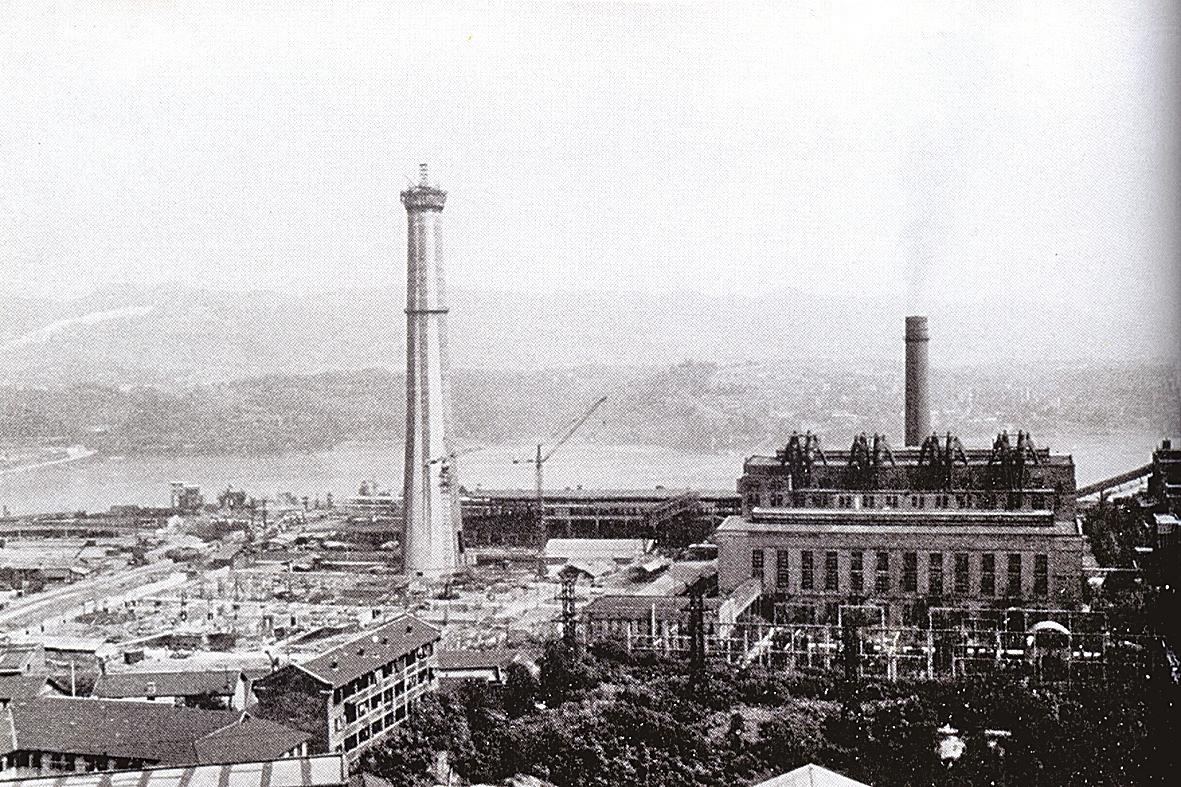

5月6日,一群白发苍苍的老人聚集在通往国能重庆电厂的道路上驻足观望。“老李,你看这输煤栈桥!”杨大华一边说着,一边拽住同伴李辉海。顺着杨大华所指的方向望去,全封闭的输煤系统正将燃煤无声无息地输送,即使有风掠过,却再也看不见煤灰打着旋儿飘落。老人们不约而同地望向烟囱,那里飘着淡淡的白烟,把记忆带回他们初入重庆电厂之时。

当天,重庆电厂几十名退休职工再度聚首。他们是上世纪60年代入厂的老职工,如今的重庆电厂所在地从九龙坡搬迁至万盛关坝,眼前的一切既陌生又亲切——高耸的冷却塔、现代化的主控楼,与记忆中那古老的红砖厂房和轰鸣老机组截然不同。在工作人员带领下,老人们缓步走进重庆电厂厂史陈列馆,老照片中的黑白影像瞬间将时光拉回到半个多世纪前。“瞧,老杨,这不是你吗?那会儿咱们一起抢修锅炉,三天三夜没合眼啊。”顺着同伴的话语,杨大华突然驻足,皱纹里漾开笑意。照片里,二十岁的他正和工友们扛着耐火砖,背景是尚未加装除尘器的老烟囱。身边的老伙伴们围拢过来,七嘴八舌还原着记忆中的细节:当时给水泵非常“认生”,每次启动都要用棉纱蘸机油暖机;每天清晨用长柄铁钎捅开锅炉底部的积灰闸门,前夜燃烧殆尽的煤渣便哗啦啦坠入地沟,腾起一片呛人的灰雾;中控台的仪表盘上,黄铜指针在红色警戒区边缘颤抖,值班员会用搪瓷缸敲打压力表,震落卡住的指针。一幕幕回忆的画面如电影一般在脑海里播放,带着这些回忆,他们走进重庆电厂于2023年才投产的66万千瓦火电机组生产现场。

“新机组就是气派啊!”刚进入生产区域,老职工蒋成富感慨万分。现任66万千瓦发电机组运行值长的周珏滨迎上前来,引领他们走进集控室,老人们眼睛一下子被眼前景象点亮了——巨大的电子屏幕上跳动着实时数据,操作台上不再是密密麻麻的仪表盘,而是几台液晶显示器,运行人员只需轻点鼠标就能完成各项操作。新机组控制室里闪烁的DCS系统取代了他们熟悉的仪表盘,但墙上的“安全运行天数”电子牌依然延续着当年的传统。

“我们那时候,一个机组要二十多人盯着,现在你们几个人就能管这么大机组?”蒋成富难以置信地问道。周珏滨微笑着解释:“现在的机组都实现智能化控制,系统会自动优化运行参数,我们主要是监控和应急处理。”曾经的老技术员马达洪盯着集控屏幕,指了指屏幕上的温度曲线:“我们那时候,要判断锅炉燃烧情况,得靠耳朵听、用眼睛看火色,现在这些数据都更精确,操作更方便了。”

一旁的集控主值胡鑫鑫接过话茬:“马师傅,您当年的经验依然宝贵。我们现在这套系统,就是借鉴老师傅们总结的‘望闻问切’经验,把这些隐性知识转化成算法模型。你们那一代人用算盘计算参数,用手工绘制图纸,为我们如今这高科技的便捷工作打下坚实基础。”老人们静静听着,若有所思地点点头,没想到他们当年的“土办法”竟然以这样的方式获得新生。

在环保设施区,老人们看见脱硫塔、除尘器、废水处理系统一应俱全,厂区内绿树成荫,与记忆中煤灰飞扬的景象形成鲜明对比。“我们那时候,下班时鼻孔都是黑的。”老人说。周珏滨介绍道:“现在的排放标准比过去严格了几十倍,我们不仅要发电,更要守护蓝天白云。如今的重庆电厂可是全国首批环保设施开放单位,而且是整个重庆市唯一入选的电力单位,我们实时展示涵盖烟气排放、水质监测等方面的数据,确保环保设施运行透明化;还通过实施白泥脱硫改造项目,年平均为周边企业消化处置白泥10.9万吨;通过投运污泥掺烧系统,每年减少二氧化碳排放约1.37万吨,为周边区域的10家企业实现固废无害化、资源化处置,我们不再是污染企业,而是整个重庆市无废治理的顶梁柱哦。”

用餐时分,新老电力人围坐一桌。老人们讲述着当年自力更生的故事:如何在物资匮乏的年代用土办法解决技术难题;年轻人则分享着66万千瓦机组的建设历程。从项目立项、可研核准、前期推进、项目建设、停工缓建、全面复工、投产发电,各个阶段的画面都历历在目。老职工们讲述着当年的艰辛——没有大型机械,全靠肩挑手扛,在冬天抢修设备,手冻得皲裂也咬牙坚持。年轻员工们听得肃然起敬,纷纷说起现在的创新成果:大数据优化运行、通过集控大屏就能监视锅炉燃烧工况,还能对比工况数据进行直观的故障诊断。两代人的故事交织在一起,仿佛一幅跨越半个世纪的能源发展画卷在徐徐展开。

夕阳西下,参观接近尾声。退休职工们站在厂区大门口合影,望着新机组的轮廓在晚霞中熠熠生辉。这光芒中,既映照着老一辈电力人艰苦奋斗的峥嵘岁月,也闪耀着新一代电力人砥砺前行的坚定步伐。从手扳阀门到智能控制,从煤灰漫天到清洁生产,变的是一代代的技术与设备,不变的是一脉相承的电力精神。尽管技术日新月异,代代重电人那份“点亮万家灯火”的初心始终未变,两代人的梦想与荣光,正如那源源不断的电流,照亮着山城的每一个角落。