■ 本报通讯员 纪佳迅

开栏的话

今年是中国有电143周年,也是中国设立文化和自然遗产日20周年。在中国电力企业联合会举办的2025年“中国电力主题日”活动上,国家能源集团所属内蒙古公司元宝山电厂、河南公司焦作电厂、国电电力桓仁水电站等9家单位入选电力工业遗产名录。本报即日起开辟“百年红色印记、电力薪火相传”专题,以三代人视角讲述电力工业遗产在建设、管理、保护和利用等方面的奋斗历程,共同感受一代代电力人忠诚担当、攻坚克难,构筑电力工业丰碑,赓续红色血脉,让工业文明绽放时代光芒的风采。

元宝山发电厂历史沿革

1975年7月5日

元电1号机组正式破土动工,元电人开创电厂生活区和生产区同步建设的“元宝山模式”,实现生活生产两手抓,生产设施投入生产,基本生活有了保障,从而进一步促进了生产。

1978年12月21日

党的十一届三中全会闭幕的前一天,新中国第一台引进单机容量最大发电机组——元电1号机组首次并网发电,优质电能汇入改革开放的滚滚洪流之中。

1979年10月1日

1号机组正式移交生产。1号机组的生产发电为加快东北工业基地发展提供了强大动力,为缓解改革开放初期的电力短缺局面作出了突出贡献。

1990年9月

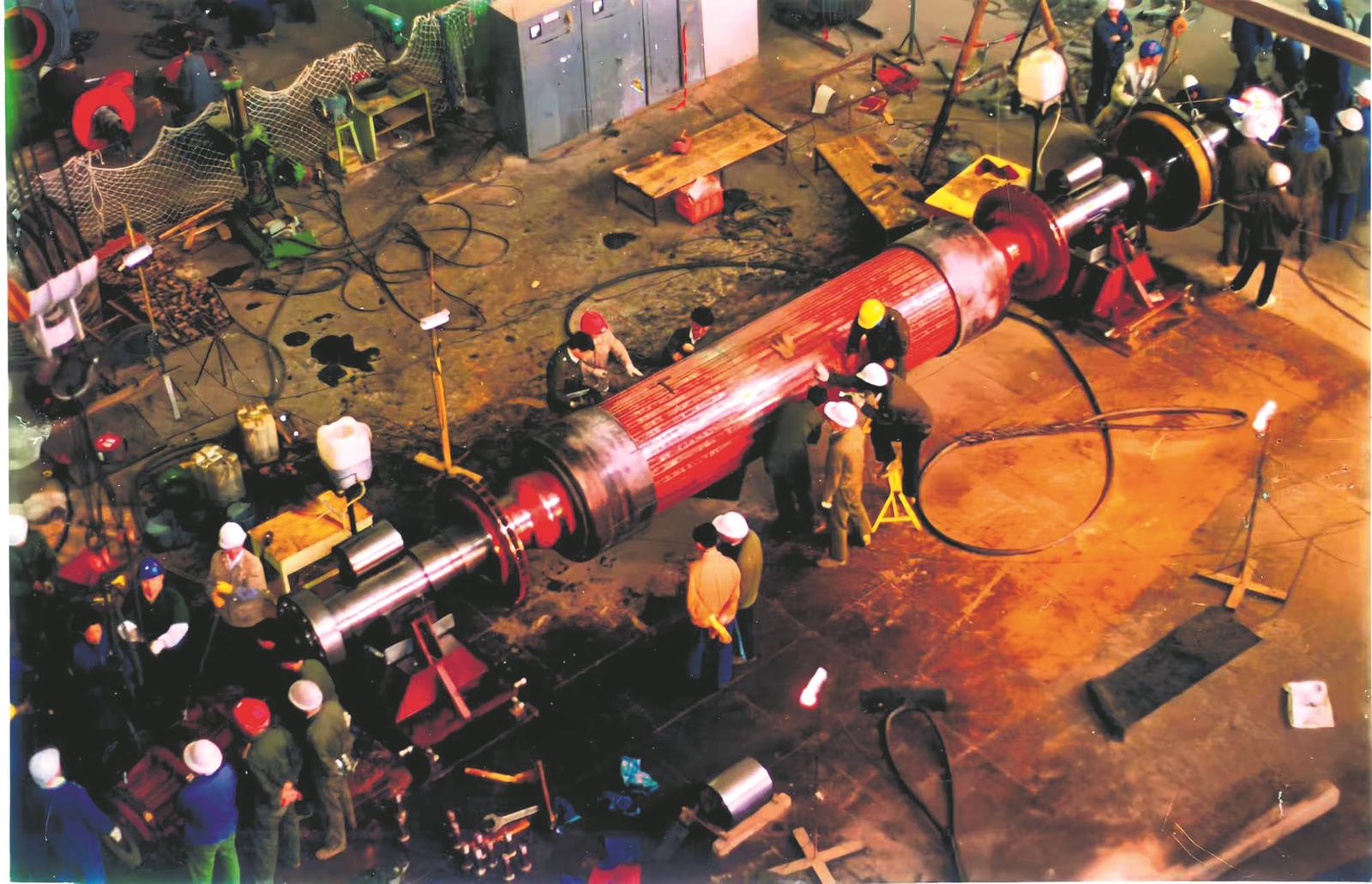

元电1号机组发电机转子出现严重匝间短路。设备大部分图纸被法国厂家带走,且国内没有检修范例。返回法国厂家修复预计检修费用达60万美元,时间需要8个月。元电技术人员南下成都、北上哈尔滨、去清河、进北京,四方调研,回来后深入研究图纸资料,设计了14套专用工具和上千个零部件,编写出几万字的工艺指南,仅用三个半月的时间便攻下难关,比法方预计的检修工期提前4个半月。元电人以聪明才智和顽强拼搏证明:“中国人自己能行!”

2011年6月1日

元电一期工程投产的1号机组为30万千瓦,1978年末并网发电,是全国第一台整套引进单机容量最大的30万千瓦机组。1号机组从投产到关停共经历了8次大修、52次小修,进行了300多项技术改造。为适应国家“上大压小”政策,2011年5月12日2时27分,1号机组打闸停机,同年6月1日关停。

在内蒙古赤峰市的元宝山脚下,矗立着一座见证中国电力工业从蹒跚学步到展翅腾飞的精神丰碑——元宝山发电厂(以下简称“元电”)。半个多世纪风云激荡,一代代电力人扎根荒原,将忠诚、担当、智慧与汗水融入钢铁筋骨,不仅点亮了北疆光明,更构筑起一座跨越时空的精神坐标。这座承载着厚重记忆的工业遗产,在新时代浪潮中被赋予新的使命,焕发出历久弥新的璀璨光芒。

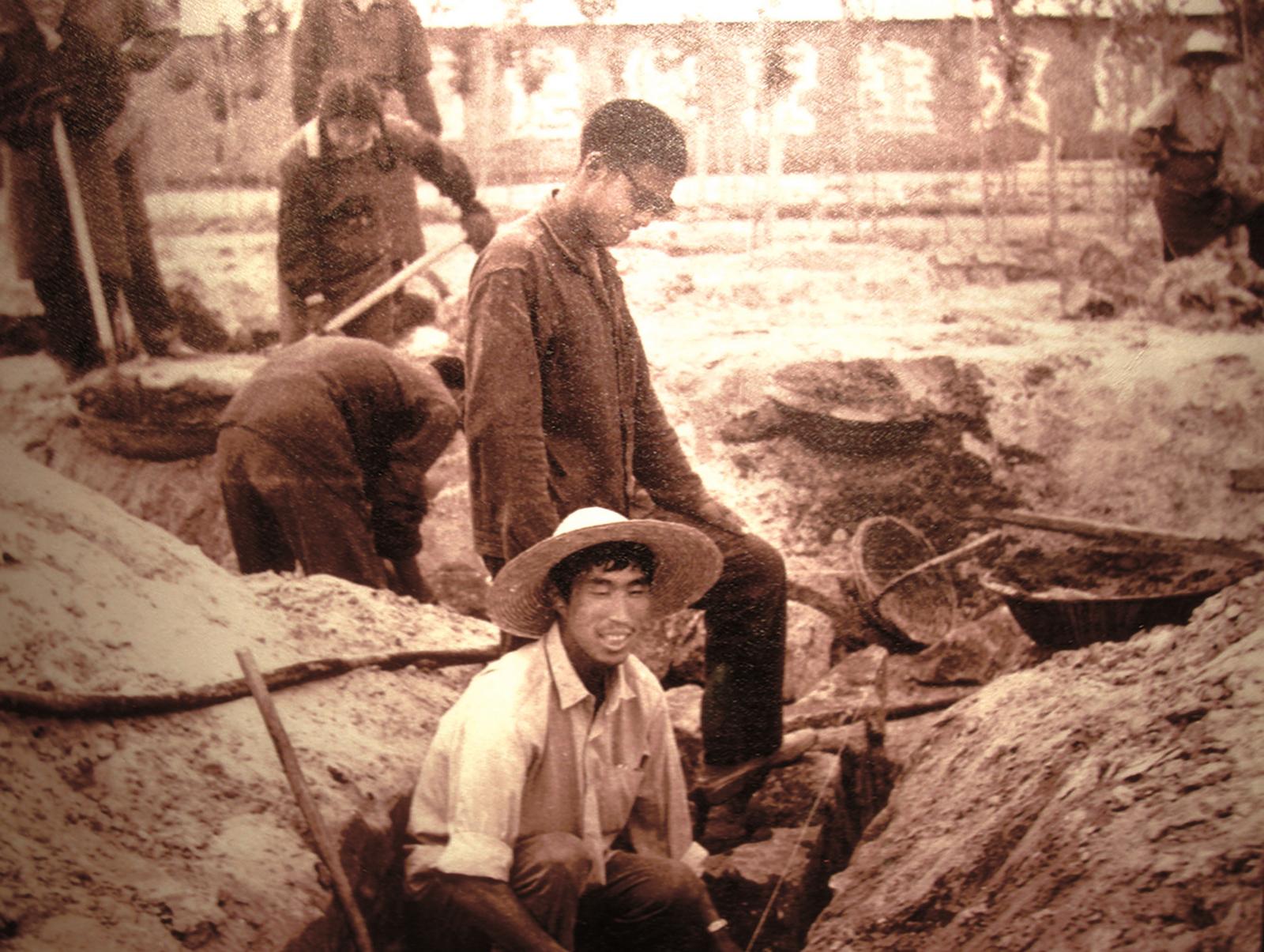

拓荒筑基,荒原上的奇迹序章

“那时候,真叫一个热火朝天!”92岁高龄的第一代建设者李文江,忆及20世纪70年代初的元电建设,依然心潮澎湃。响应国家“四三方案”号召,他和来自五湖四海的战友们,将青春热血洒向元宝山下这片贫瘠的土地。那时的元电,正如首任厂长郭景辉在回忆录中所叹:“荒山沙岭老河套,公路铁路全不靠,无电无水无大道,孩子上学没学校”——重重困难如大山般横亘眼前。然而,建设者们没有被吓倒。1974年10月8日,首批元电人用矿山中学的教学小平板当经纬仪,确定了生活区的方向,借老乡的铁锹挖下了建设的第一抔土。来自阜新发电厂、沈阳电力学校、铁岭知青的队伍不断汇入。八旬老建设者王海江回忆道:“没有图纸自己画,缺少材料四方求援,不懂技术干中学,没有工具找代用。”男女老少齐上阵,镐刨手搬肩挑,在干枯的河床、杂草丛生的洼地与乱石黄沙间开辟战场。从风雪初冬到刺骨年关,仅用73天,他们便挖开两米深的冻土,砌好近5000平方米地基,建成1900多平方米的房屋,铺设大量管线。1975年新年前夕,他们提前半年住进了自建的房屋,开创了生活区与生产区同步建设的“元宝山模式”。此后四年,职工住宅、商店、学校、医院拔地而起,自建建筑3.4万平方米,修路千米,植树8万余棵,荒漠上奇迹般崛起一个初具规模的生活家园。

1975年7月5日,元电1号机组正式破土动工。全厂上下秉持“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的信念,心往一处想,劲往一处使。白天完成生产任务,夜晚挑灯钻研。立下“自力更生建电厂,艰苦奋斗创大业”的壮志,他们攻克无数难关。“一天二两土,白天吃不够晚上补”的顺口溜,是彼时环境艰苦与斗志昂扬的生动写照。面对引进的国外先进技术设备,建设者们白天在工地摸爬滚打,夜晚则在煤油灯下“啃”透堆叠如山的外文图纸,誓将蓝图“翻译”成拔地而起的现代化电厂。

电流汇入时代洪流。经过一千多个日夜的艰苦鏖战,1978年12月21日——适逢党的十一届三中全会闭幕前夜,新中国第一台引进的单机容量最大发电机组——元电1号机组成功并网发电!1979年10月1日,机组正式移交生产。优质电能如同新鲜血液,注入亟待复苏的“共和国长子”——东北工业基地,为缓解改革开放初期的燃“煤”之急提供了关键支撑。“元电不只是解了燃‘煤’之急,更重要的是,它为中国电力工业大规模引进消化吸收再创新,蹚出了一条敢为人先的路!”李文江的话语,饱含着拓荒者的豪迈。那些高耸的冷却塔、轰鸣的汽轮机组、纵横交错的管道,是青春热血浇筑的工业图腾,是国家从百废待兴迈向工业强国的坚实足印。元电发出的第一缕电波,奏响了我国改革开放伟大征程的嘹亮序曲。

护旧焕新,看见老物件的新价值

电力格局深刻变革,曾经的“新锐”元电步入“中年”。如何让功勋老厂在新时代焕发新活力,成为摆在以王芳为代表的70后、80后管理者肩上的时代课题。“工业遗产,绝非冰冷钢铁的堆砌,它是凝固的历史,是精神的血脉,是国家能源工业发展壮大的鲜活见证。”工业遗产管理中心负责人王芳深知这份责任,她带领团队系统梳理建厂以来的珍贵图纸、照片、实物档案,建立翔实工业遗产名录。对早期控制室、关键设备等标志性设施科学评估、精心维护,保留历史原真性,守护电力工业文脉。

薪火相承,让遗产“活”起来。保护是起点,活化利用才是传承的关键。王芳团队创新思路,将工业遗产保护深度融入企业文化、爱国主义教育与“大思政课”工业文化研学。利用退役老厂房打造“国家工业遗产展陈馆”“厂风厂史教育基地”“中央企业爱国主义教育基地”,在废墟之上建成工业文化广场。运用声光电技术复原历史场景,重现建设岁月。开辟安全、节能、环保科普路线,让冰冷的设备“开口说话”。精心设计研学课程,让青少年在震撼的工业奇观中感受科技魅力。

品牌塑造,智慧赋能的“青春态”迈入新世纪。“我们要让这些沉默的‘老伙计’,变成会讲故事、能育新人的‘活教材’。”王芳说道。如今,“凝聚红色‘元’动力”文化品牌已成为地方文旅新名片,接待参观研学超3000人次。工业遗产实现从“保下来”到“活起来”“用起来”的华丽转身。

对话历史,传承和弘扬百年电力精神

当历史的接力棒传递到90后、00后手中,元电工业遗产焕发出更鲜活的生命力。对于年轻的国能人杨华而言,走进元电,不仅是踏入工作岗位,更是步入一部厚重的立体史书。“第一次站在那台巨大的汽轮机旁,看着铭牌上镌刻的出厂年份,仿佛能触摸到前辈们滚烫的初心。”入职三年的杨华在心中默念。

在布满岁月痕迹的旧控制盘前,聆听退休老师傅讲述用“土办法”攻克洋设备“水土不服”的往事;凝视老照片中建设者肩挑手扛的坚毅身影……这些直观冲击远比文字震撼。“那一刻,‘忠诚担当、攻坚克难’有了具象的模样和温度。”深受触动的杨华,主动加入元电兼职讲解员团队,用青年语言和视角,向八方来客讲述元电故事,播撒红色工业精神的种子。

对于更多社会公众,尤其是年轻学子,工业遗产更是一座知识富矿与创新启迪场:在“大思政课”基地,中学学生聆听燃烧效率提升的技术革命,感叹科技迭代伟力。小学生在趣味互动中,萌生对能源科学的无限好奇。这份跨越时空的遗产,正以独特的硬核美感与精神内核,点燃新一代的科技热情与家国情怀。

光耀不息的塞外明珠从“李文江们”胼手胝足地拓荒奠基,到“王芳们”匠心独运的保护活化,再到“杨华们”的薪火相传——元宝山发电厂工业遗产的传承之路,正是国家能源集团乃至我国能源工业波澜壮阔发展史的生动缩影。它不仅仅是一座物理遗迹,更是一部忠诚担当的奋斗史诗、一座攻坚克难的智慧丰碑、一条赓续不息的红色血脉。一代代电力人将个人理想融入国家伟业,用青春热血践行“能源报国”誓言,在戈壁荒原、深山峡谷书写感天动地的创业篇章。从“引进消化吸收”到“自主创新领跑”,从稳定供应到绿色转型,处处凝结着电力人敢为人先、勇攀高峰的卓越智慧与不懈探索。保护、传承、利用好这些宝贵遗产,就是守护民族的工业记忆、科技基因与精神根脉。