■ 程建华

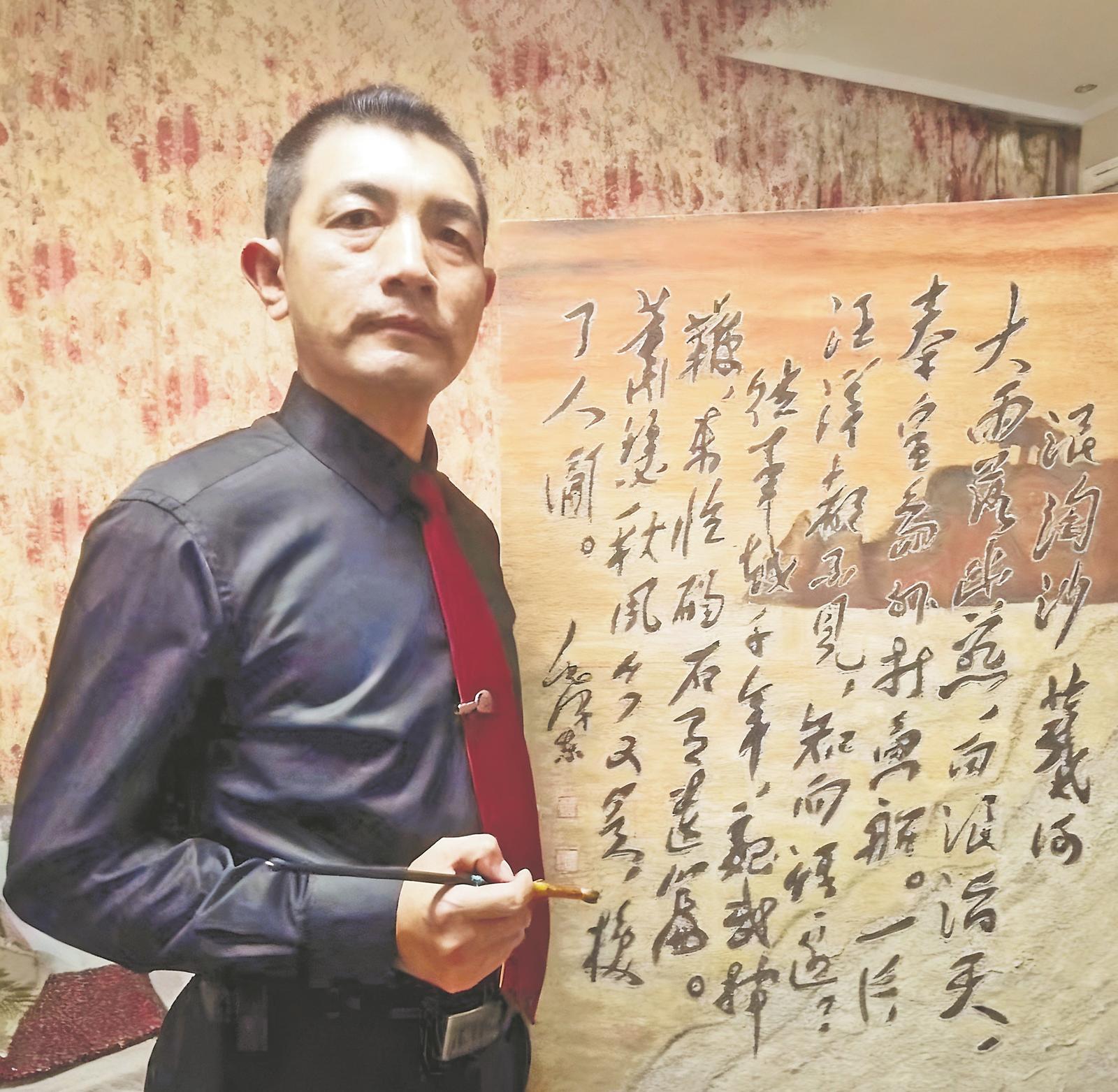

国电电力秦皇岛公司有一位用指尖对话沙土大地的艺术家——王爱民。作为百年德庆堂创始人第六代世孙,王爱民对祖先以沙土作画的技艺情有独钟,经过多年潜心研究,用沙土绘制出一幅幅精美画卷。他的创作从不是简单堆砌,而是一场与天地万物的心灵交融。他常说:“沙土来自大地,也该回馈给需要的人。”

王爱民一直利用业余时间研究沙土画创作,每天晚上置身不同的沙土间,家里的角落都布满沙土。他执着地热爱着,一次次实验、一次次探索,一次次失败、一次次成功,他获得的荣誉证书不计其数,“秦皇岛十大旅游纪念品”“最佳创意奖”“最美旅游纪念品”“特殊贡献奖”……

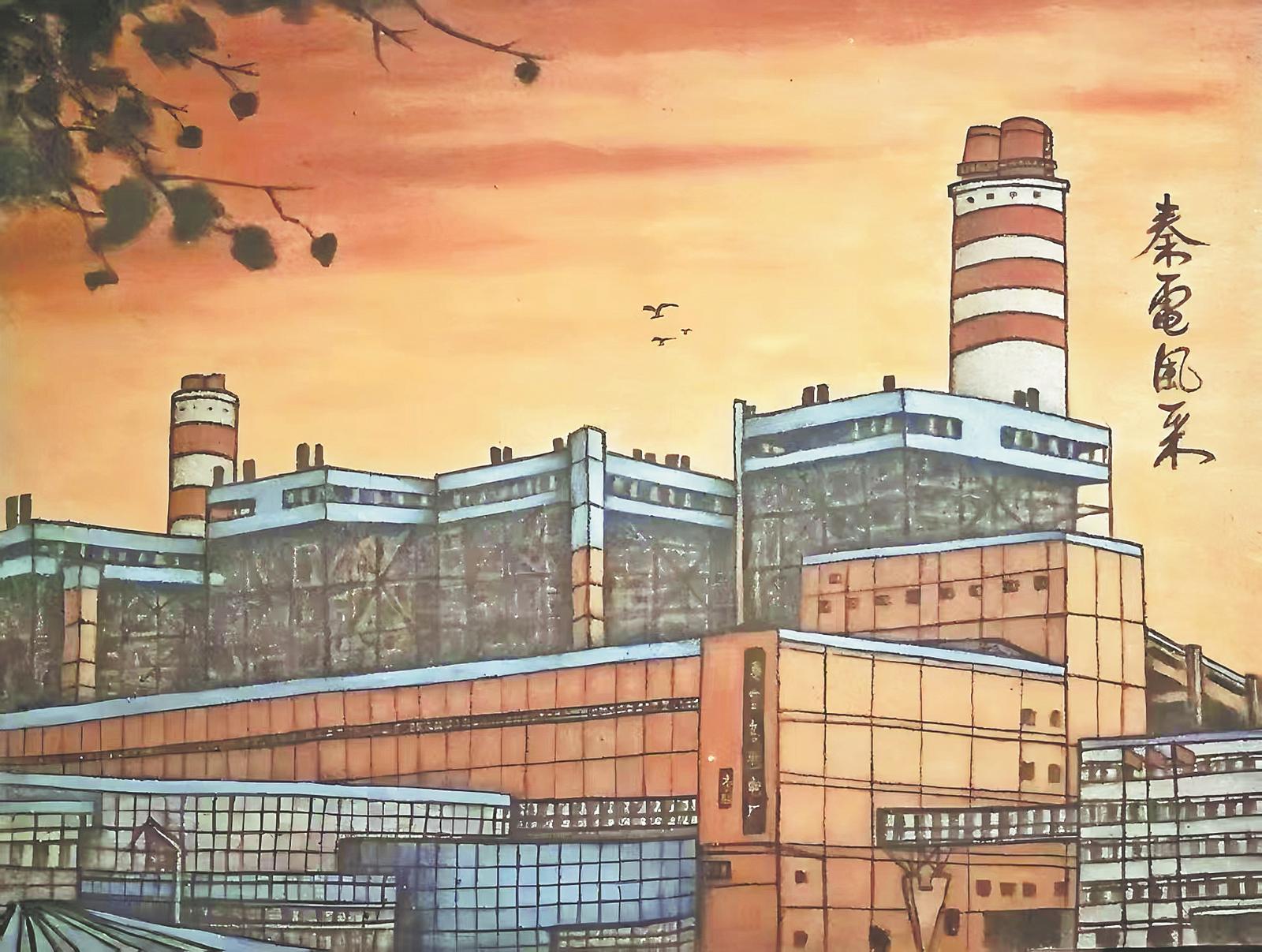

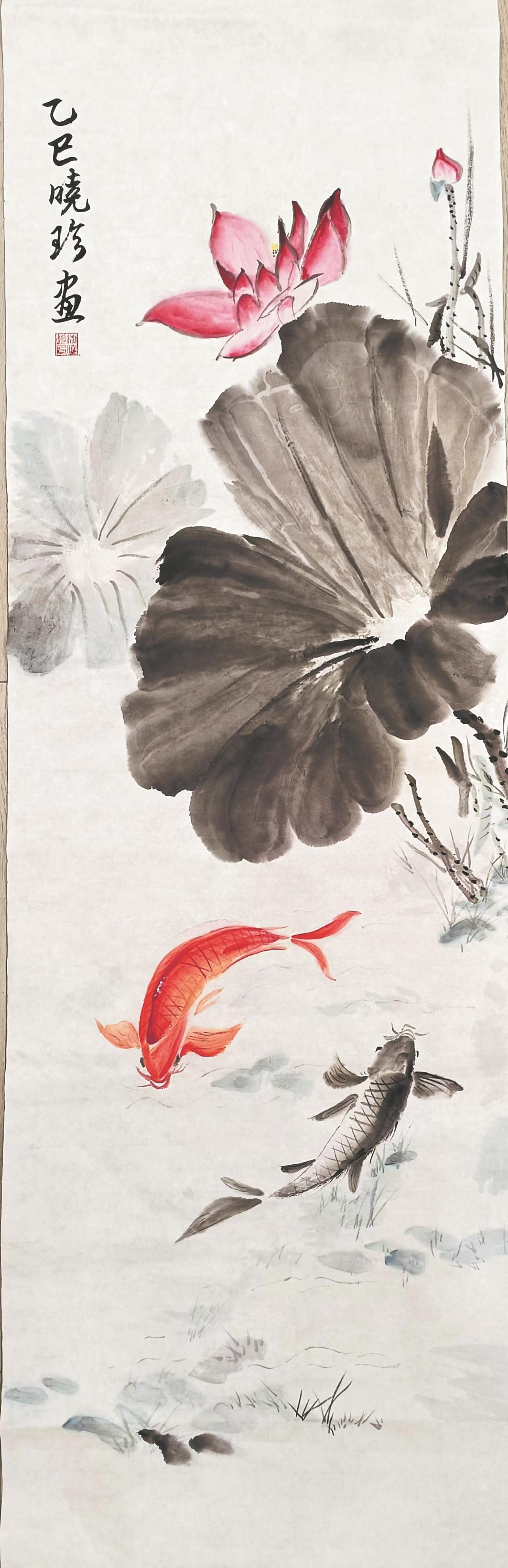

碧海金沙是秦皇岛最具代表性的旅游特色景观,每一粒细沙都经过千百年日精月华、风雨吹蚀而成,他最大的目标是将沙土画做成秦皇岛地标性名片,为家乡的旅游事业尽一份绵薄之力。

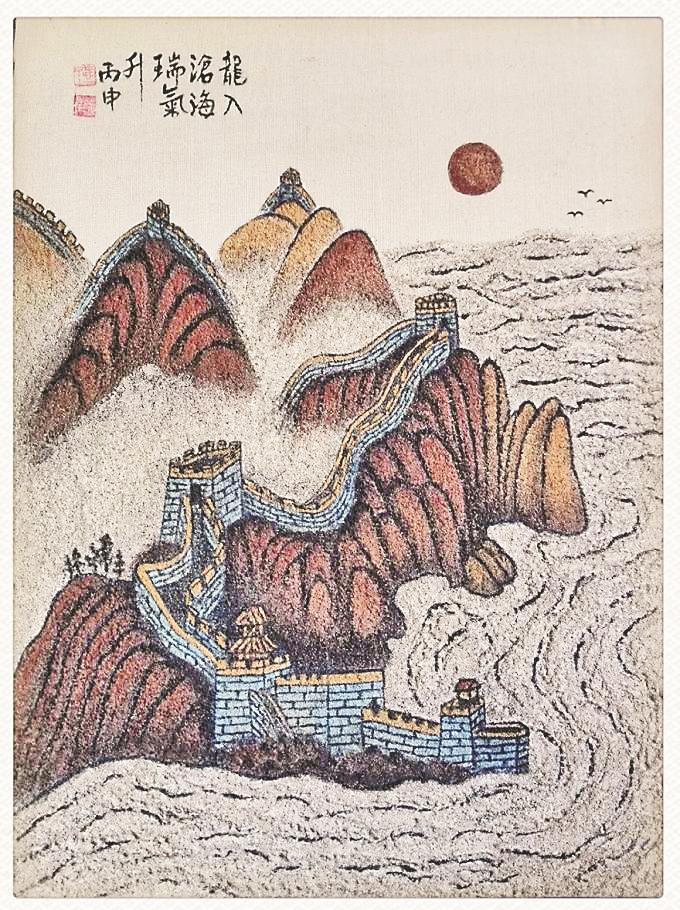

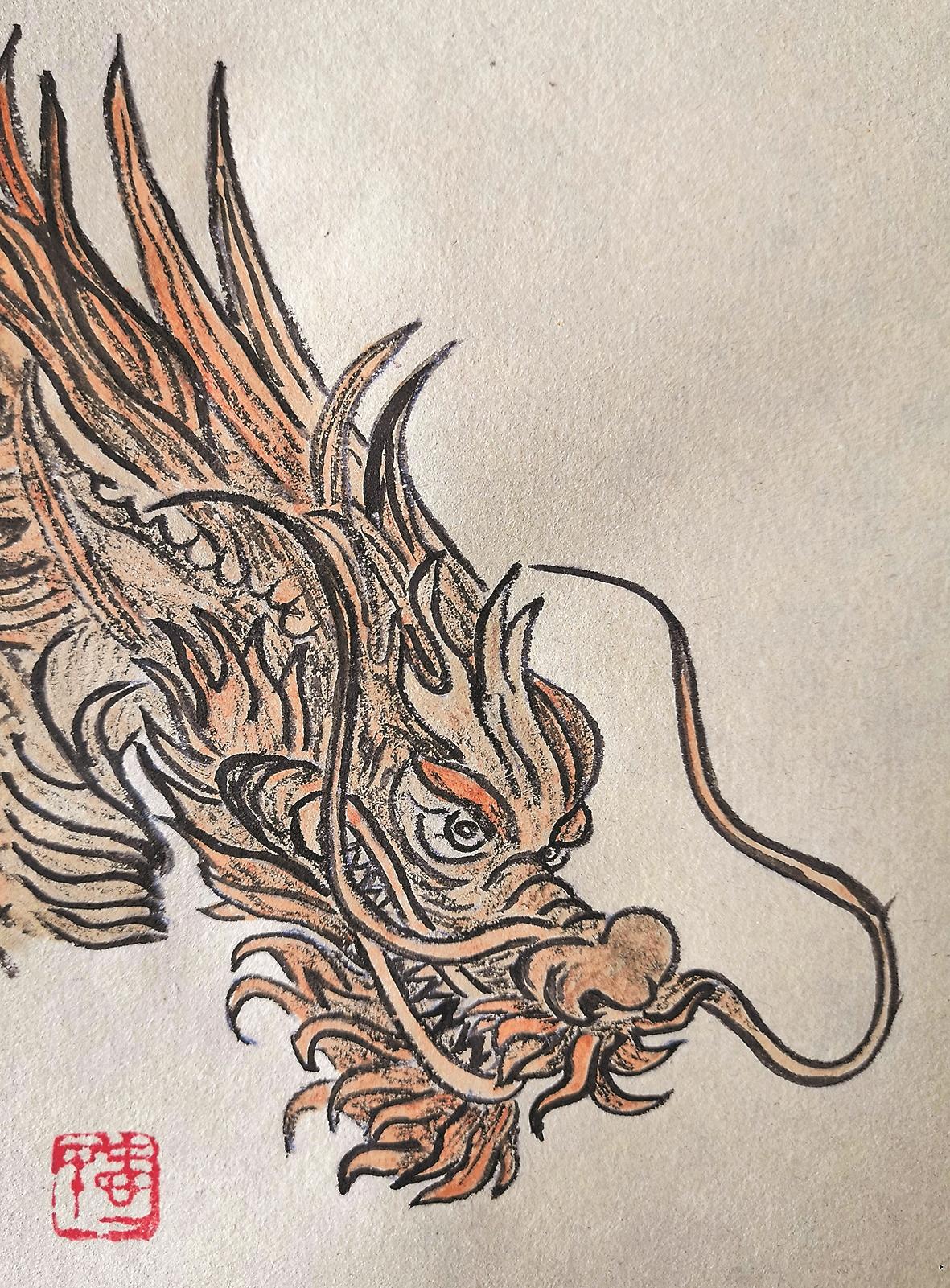

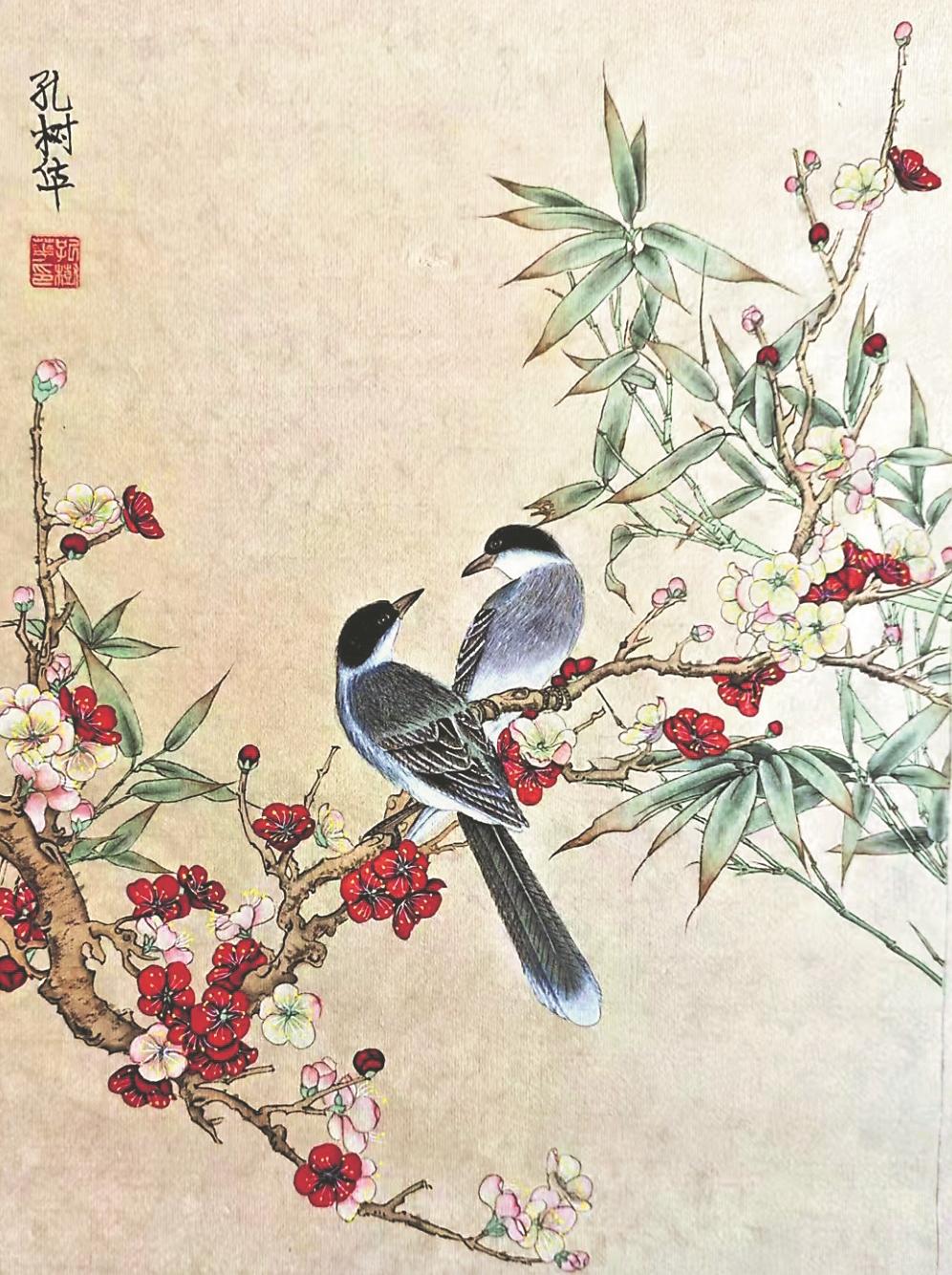

山海关长寿山的沙,是他笔下最早的“主角”。后来,他又转战老龙头,为了还原这段长城入海的磅礴,一次次奔赴海岸,弯腰拾起带着咸腥气的沙粒。那些沙粒里,有海浪冲刷的痕迹,有岁月沉淀的厚重。他将这些沙粒小心翼翼地收纳,回到工作室后,在画布上反复调试铺陈,让沙粒在指尖的滑动引导下,重现老龙头“长城连海水连天”的壮阔。北戴河的鸽子窝,也是他用北戴河当地沙土“筑”成。晨光中的湿地、群鸟栖息的景象都在他的巧手下,通过沙土的明暗层次娓娓道来。

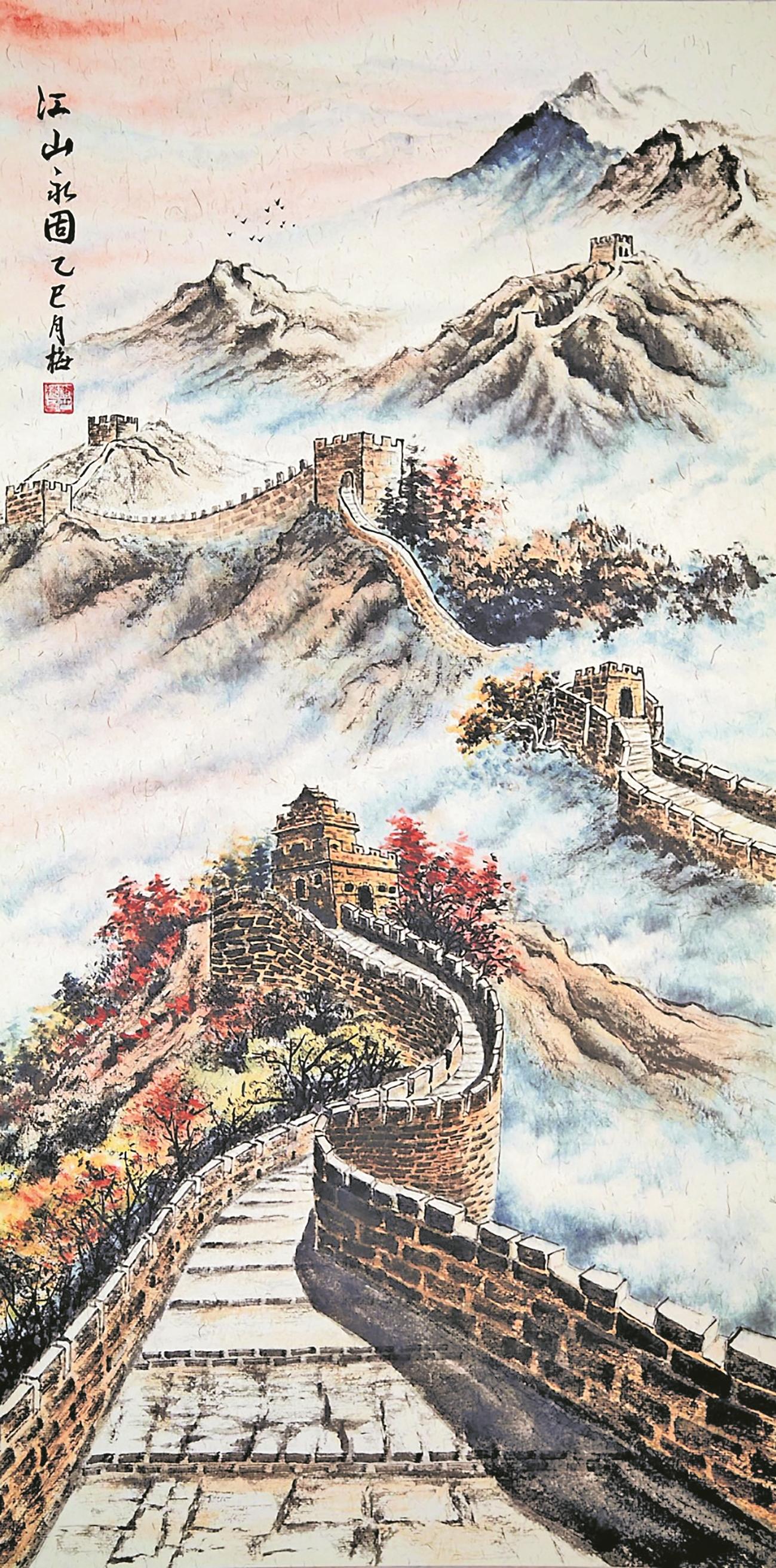

《长城情·中国梦》这幅被山海关长城博物馆永久收藏的作品,凝聚了他一整年的心血。构思之初,王爱民便沿着长城遗迹行走,琢磨着如何让沙土“讲述”长城的千年故事。选土时,他专挑那些带着历史温度的沙土——有的来自烽火台的残垣,有的取自城墙的根基。取土的过程充满艰辛,有时要攀上陡峭的山坡,有时要蹚过泥泞的沟壑,但他始终一丝不苟,因为他知道,每一粒沙都承载着独特的记忆。创作时,他屏息凝神,指尖与沙土的每一次触碰都精准无比,从长城的蜿蜒走势到城砖的纹理细节,都力求完美。当这幅作品最终完成时,观者无不被其震撼——沙土的厚重感与画面的恢宏感交织,仿佛能听见长城脚下的历史回响。

闲暇时间,王爱民把沙土拿出来,用筛子筛一筛,用研磨仪给沙土研磨细致后装在不同的瓶子里,他到过的丹霞地貌、月牙泉、敦煌莫高窟、壶口瀑布……人们通常看到的是美景,而他第一眼看到的是沙土。他把有纪念意义的都标注上取土时间、地点,整整齐齐码放在透明玻璃瓶里。

工余时间,他总爱带着沙土走进学校、文化馆的课堂。讲解沙土画和泥土文化,孩子们围着他,看他用不同颜色的沙土变出山川河流,动物植物,眼睛里闪烁着好奇的光芒。当他演示完,孩子们纷纷拉着他的衣角,嚷着要“拜王叔叔为师”。那一堂堂生动的课,在孩子们心里播下了对沙土艺术的热爱。

这位在沙土世界里挥洒自如的艺术家,日常工作中是位严谨的“守护者”。在燃料四号翻车机改造工程中,王爱民负责现场监护,连续半年时间他早出晚归,常常在现场一干就是一整天,没有节假日,不放过任何存有安全隐患的工作细节。他爱沙土画,却从未因此耽误工作,“工作是本分,创作是热爱,两者不能偏废。”只是偶尔谈及创作,他会略带遗憾地说:“这几年工作太忙,丢失了不少灵感。”

王爱民心中早已埋下更辽阔的梦。“等退休了,我要走遍祖国的山山水水。”王爱民说,到那时,他要去漠北取带着凛冽气息的黄沙,去江南采沾着烟雨的湿土,去高原拾裹挟着风雪的沙粒……那些不同地域、不同颜色、不同温度、不同故事的沙土,终将在他的指尖笔下汇聚,描绘出一幅壮丽山河、大美中国的蓝图。此刻,他指尖的沙土,早已在时光里,悄悄勾勒出梦想的轮廓。