■ 张文霞

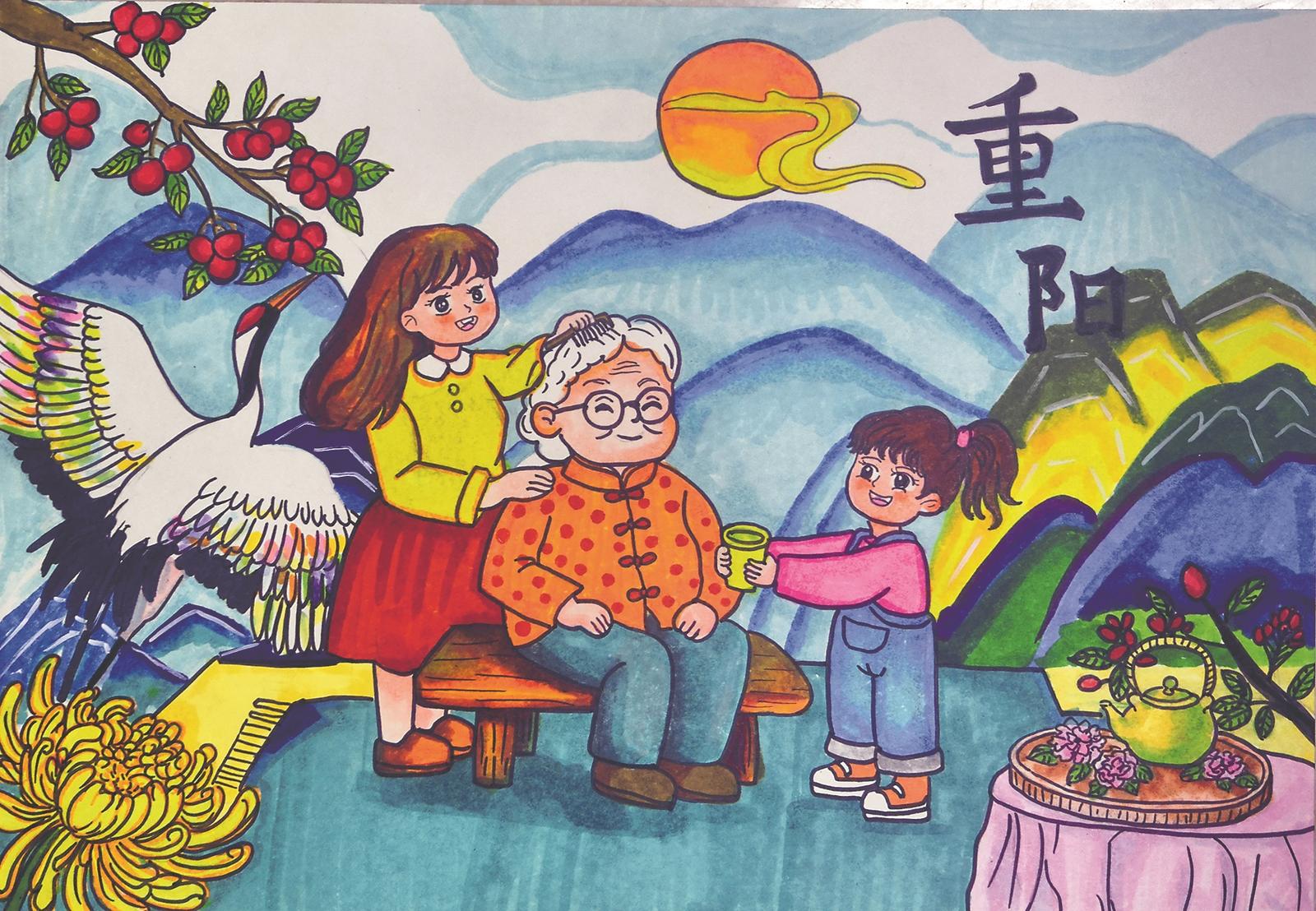

“以前的重阳节哪有这么多讲究?能吃上块掺了玉米面的糕,就知足得不行。”母亲坐在阳台的藤椅上,手里拿着要插在门前的茱萸枝,阳光落在她花白的发间,语气里满是对过往的回忆。我正忙着给女儿系上绣着菊花的围裙,准备一起做重阳糕。听着母亲的话,忽然觉得两代人的重阳故事,恰是传统文化传承的生动注脚。

母亲说,上世纪70年代的重阳,物资匮乏,家里的米缸总是见底。每到九月初九,外婆会提前攒下几把糯米,混着大半的玉米面,蒸上一笼粗糙的重阳糕。“没有豆沙,没有桂花,就撒点炒香的芝麻,你舅舅和我抢着吃,总觉得那是世上最好的味道。”母亲的眼神飘向远方,仿佛又看见当年低矮的土灶前外婆忙碌的身影。那时没有登高的闲情,外婆会在门框上插一枝自家种的茱萸,念叨着“保佑孩子们平平安安”。简单的仪式里,藏着最朴素的牵挂。

有一年重阳,外婆攒了很久的糯米被老鼠偷吃了大半,只能蒸出几块小小的糕。看着孩子们失落的眼神,外婆把仅有的糕分给三个孩子,自己却啃着红薯。“那天你外婆说,重阳糕是‘高’,吃了能长个子,可她自己却从来没吃过完整的一块。”母亲的声音有些哽咽,我递过一杯热茶,她接过抿了一口,又笑着说:“现在好了,想吃多少糕都有,还能带着孩子去爬山,你外婆要是能看见,肯定高兴。”

说话间,女儿拿着模具跑到我身边,“妈妈,我要做小兔子形状的糕!”我笑着点头,厨房里早已摆好了糯米粉、豆沙、枣泥、桂花等食材,还有从网上买来的卡通模具。女儿笨拙地把馅料包进糯米皮里,却不小心把豆沙挤了出来。我耐心地教她捏紧边缘,母亲在一旁看着,忍不住伸手帮忙,“还是我来教你们,当年你外婆就是这么教我的。”她的手指虽然粗糙,却灵活地转动着面团,不一会儿,一个栩栩如生的小兔子糕就做好了。女儿拍手叫好,厨房里满是欢声笑语。

下午,我们一家带着做好的重阳糕,去爬家附近的翠屏山。山脚下,志愿者正在分发茱萸手环和重阳宣传册,不少家长带着孩子在签名墙上写下对长辈的祝福。“以前哪有这些,爬山就是为了锻炼身体,现在连节日氛围都这么浓了。”母亲接过志愿者递来的茱萸手环,小心翼翼地戴在手腕上,又给女儿戴了一个。女儿蹦蹦跳跳地跑在前面,手里拿着风车,风车转动的声音与山间的鸟鸣交织在一起,格外悦耳。

爬到半山腰,我们遇见了母亲的老邻居王奶奶,她正跟着老年合唱团唱着关于重阳的歌谣。“老婆子,快来一起唱!”王奶奶热情地招呼着母亲,母亲犹豫了一下,还是加入了队伍。看着母亲跟着旋律哼唱,脸上露出久违的笑容,我忽然想起她之前总说“老了没用了”,可此刻的她,眼里满是光彩。女儿则在一旁跟着节奏拍手,还拿出重阳糕分给大家,“奶奶,这是我和妈妈、外婆一起做的,您尝尝!”王奶奶接过糕,咬了一口,连连称赞:“比我小时候吃的糕好吃多了,现在的孩子真幸福。”

山顶上,秋风拂面,送来阵阵桂香。远处的城市高楼林立,车水马龙,近处的山坡上,红叶似火,茱萸点点。母亲望着眼前的景象,感慨道:“以前爬这座山,要走两个多小时,路还不好走,现在修了石阶,还有休息的亭子,变化真大啊。”我拿出手机,给母亲和女儿拍了一张合影,照片里,母亲戴着茱萸手环,女儿拿着风车,两个人笑得格外灿烂。我忽然明白,重阳节的习俗虽然在变,从简单的蒸糕、插茱萸,到如今的登高、唱民谣、做公益,但其中蕴含的敬老、祈福、团圆的内核却从未改变。

下山时,夕阳西下,余晖将天空染成了温暖的橘红色。女儿累得走不动了,我背着她,母亲在一旁扶着我,三代人的身影在暮色中渐渐拉长。“妈妈,明年重阳我们还要一起做糕、爬山。”女儿趴在我耳边轻声说,我点点头,看向母亲,她也笑着点头,眼里满是期待。

回到家,母亲忽然说:“明天我要去看看你外婆,给她带块我们做的重阳糕,让她也尝尝现在的好味道。”夜色渐浓,月光温柔地洒在窗前。我看着手中的茱萸手环,想着两代人的重阳故事,忽然懂得,传统文化的传承从来不是一成不变地复制,而是在时代的变迁中不断注入新的内涵。从物资匮乏时的简单仪式到如今丰富多彩的节日活动,变的是过节的形式,不变的是对长辈的尊敬、对团圆的期盼、对美好生活的向往。

一块小小的重阳糕,串联起两代人的记忆;一次简单的登高,承载着一脉相承的情感。它告诉我们,传统文化就像一条奔流不息的长河,每一代人都是其中的浪花,既要汲取前人的智慧,也要为其注入新的活力,才能让这条河永远清澈,永远流淌,让文化的根脉在岁月的长河中,代代相传,生生不息。(作者单位:龙源电力)