岁月熔炉的焊匠

主人公:杨晓磊,2006年入职胜利能源储运中心,现任储运中心焊工班班长。

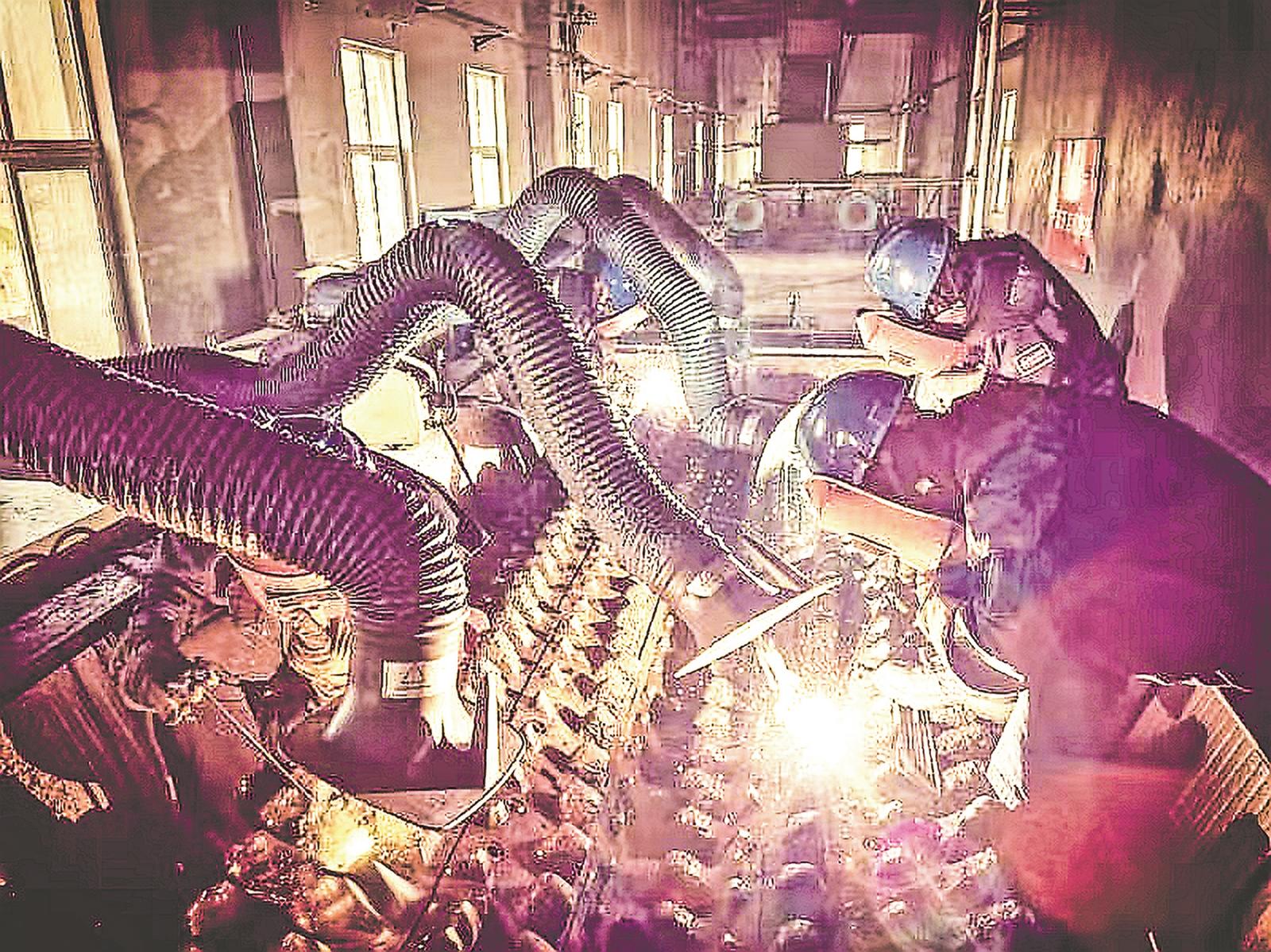

故事点睛:照片中,焊工们焊修破碎齿的画面,镌刻下平凡里的坚守。他们不辞艰辛,无惧弧光,在空间狭小的齿箱内用精湛的技术为检修质量筑起堡垒。尽管岁月更迭,他们的身姿始终是设备稳定运行的坚强支撑,犹似一块块磐石,书写着奉献与担当精神。

■ 刘虎威

每当我打开电脑文件夹,视线总会被那张摄于2007年6月的照片所吸引。照片带着岁月的斑驳痕迹,成为那个年代数码相机的印记。画面中,胜利能源储运中心的焊工杨晓磊和同事正在全神贯注地进行焊接作业,每一帧都饱含令人难忘的过往点滴。

2007年夏天,胜利能源储运中心设备检修工作紧锣密鼓地进行着。我身为团队一员,辗转于各个作业场地,捕捉那些平凡却闪耀着光芒的劳动瞬间。彼时,焊接车间就是一个充斥着高温与强光的繁忙场所,而焊工班的老师傅们无疑是这些场所的核心人物。

犹记初次踏入焊接车间那天,强烈的弧光闪烁夺目,焊接器械发出的嗡嗡声震耳欲聋,空气里弥漫着金属受热散发的独特气味。杨晓磊和同事们身着厚重且密不透风的焊工防护服,头戴深色防护面罩,紧握焊枪,沉稳地蹲在焊件前。

这张照片的主角杨晓磊,是储运中心焊工队伍里的中流砥柱,更是技术领域的主心骨。他从加入公司起,便扎根在这个关键岗位,多年如一日地坚守着,积累了深厚的焊接实战经验。我曾与杨晓磊促膝长谈,他说:“焊接绝非易事,要有极高的专业技能以及高度集中的注意力。若一个焊接部位稍有差池,则极有可能对设备的耐用性和运行安全构成威胁,进而影响输煤生产线整体运行效率,不容丝毫懈怠。”杨晓磊每天完成的焊接任务不仅数量庞大,而且每一道焊缝都承载着重任。

照片中的杨晓磊正微微下蹲,躬身前倾,目光透过防护面罩上的深色镜片,聚焦在即将被焊接的接口处。当时,只见他动作流畅自然、精确无误,焊条均匀地熔化在金属缝隙之间,整套动作如行云流水般一气呵成。周围的年轻焊工们都将杨晓磊视作前行道路上的引路人,用心观摩学习他的每一个细微动作和技巧精髓。

照片左侧是初入职场的年轻小伙赵晶。对他而言,这份工作是充满挑战的全新领域。起初,他时常担心自己焊接的部位会出现瑕疵或者遗漏一些关键焊接要点,时常利用短暂的休息间隙独自在车间一隅,对着废旧金属材料反复练习焊接手法,不断调整角度、力度和速度。他说:“绝不能因我的生疏而拖累整个团队的工作进程。”在杨晓磊等经验丰富的老师傅们悉心指导与耐心帮助下,赵晶慢慢摸到了窍门,能够熟练且自信地进行焊接操作,那股认真执着的劲头着实令人动容。

在车间里,焊工们每天都要在高温炙烤和强光刺激下持续奋战数小时。长时间维持固定的焊接姿势,使他们的腰背常常酸痛难忍,眼睛因强光刺激酸涩红肿。但他们从未放弃,因为他们深知自己肩负的责任重大,每一道焊缝都关乎设备的安危和公司效益。车间内环境恶劣,焊接产生的浓烟和粉尘弥漫,即便配备了通风换气装置,可焊工们的面庞依旧时常被熏得漆黑。每当结束一天的工作,他们拖着疲惫身躯走出车间时,被汗水浸湿又沾满灰尘的工作服,诉说着他们为工作付出的努力。

时光匆匆流逝,公司的技术设备与时俱进,不断更新升级。如今的储运中心已引入先进的焊接机器人、智能破碎系统、智能装车系统、智能集控系统以及自主研发的胶带机巡检机器人、高低压停送电机器人、数字安监员、胶带机自动调偏装置等,大幅提升了生产效率,显著降低了人员劳动强度和作业风险。巡检工李宏宇说道:“以前,我们得沿着长长的胶带机,一步一步地检查设备运行情况,一天下来累得腰酸背痛,精神高度紧张。现在有了胶带机巡检机器人,它能自动沿着轨道对胶带机进行全方位检测,实时传输数据,我们只需在监控室看着屏幕就能掌握设备状况,轻松多了,也不用担心漏检。”

日新月异的发展,使大家对前景充满向往与追求。焊工班的师傅们在2007年那个夏天留下的身影,永远铭刻在公司发展历程中,永不褪色。他们展现出的敬业精神、专注态度以及传承情怀,如同一股温暖强大的力量源泉,激励着每一位员工奋勇拼搏、追求卓越。