绿电带着重载火车跑

■ 本报记者 马俊虎 冯子昂

满载“乌金”的万吨重载列车,以80千米的时速在国家能源集团铁路线上奔驰,一小时就要消耗约2万千瓦时电。在经过包神铁路神朔铁路刘家沟变电所管辖区段时,理想状态下约有30%来自光伏和储能设施提供的绿电。

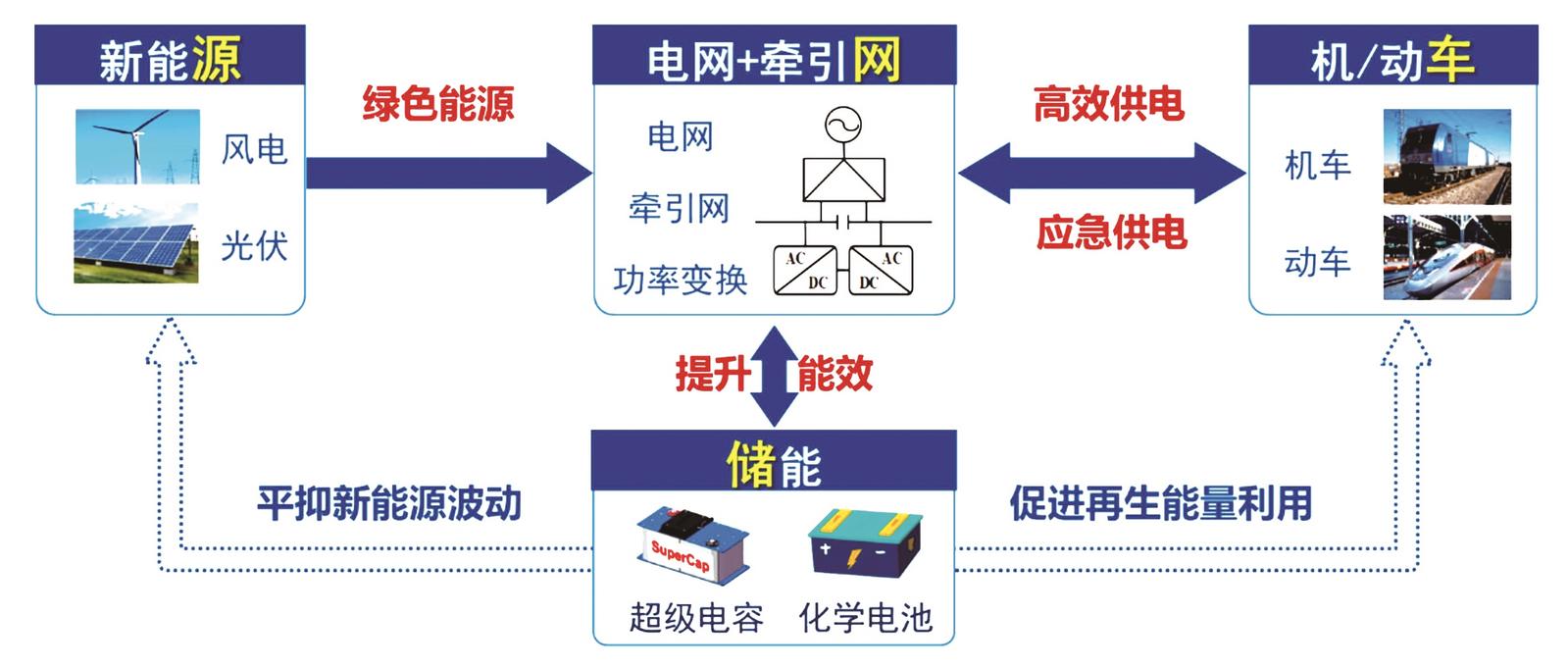

这就是由包神铁路、西南交通大学、华北电力大学、中国中车四方所等行业知名高校和优势企业联合在包神铁路实施的“轨道交通‘网—源—储—车’协同供能技术”发挥的作用。该项目组成员、包神铁路神朔铁路公司副总经理薛蛟表示,通过将新能源接入牵引供电系统,实现新能源与轨道交通深度融合。让“三北”地区丰富的新能源找到更多消纳空间,为轨道交通这一耗电大户探寻到新的降碳路径,是轨道交通践行“双碳”目标的一次重要探索与尝试。9月22日,这项技术正式通过相关成果鉴定,标志着我国构建起绿色化、高效能、高弹性轨道交通供电技术新体系。

一直以来,包神铁路作为国家能源集团运输一体化能源供应的“最先一公里”,在集团公司铁路运输领域发挥着重要作用。此次新技术的上线,是包神铁路向绿色运输、智能运输转型的重要一步,也是其贯彻集团“一个理念、三紧三非、一个扛起”科技创新战略的生动体现。

打造节能降碳“国能样板”

我国拥有世界上最大规模的轨道交通网络,包括4万千米高速铁路、10万千米电气化铁路、8000千米城市轨道交通,轨道交通也是耗能大户,用电量约占全社会总用电量的2%。国家能源集团管理运营铁路2708千米,运输能力达5.4亿吨,每年耗电量和碳排放量不可小觑。因此,让集团公司铁路运输实现绿色化、智能化发展,既是集团公司实现“双碳”目标的重要举措,也能够为我国推动全国轨道交通节能降耗、用能转型贡献“国能力量”。

研发并应用“轨道交通‘网—源—储—车’协同供能技术”,包神铁路具有独特的优势。包神铁路地处我国“三北”地区,风、光等新能源资源十分丰富,平均风速及风功率密度高,太阳能年辐射总量5500~6500兆焦/平方米。同时,包神铁路牵引能耗大、再生制动量大,节能降耗需求迫切,2020年总耗电量3.56亿千瓦时,线路高差起伏大,超10‰坡道达18公里。此外,包神铁路线路全长303千米,含7个变电所、6个分区所,运营多种车型,具备工程实施条件。

该项目在包神铁路6个变电所、1个分区所实施,涵盖全部5种工程示范模式。其中,刘家沟变电所项目最全面,建设有6兆瓦光伏发电、能存储4000千瓦时电的储能装置以及电力变换及互联设备。依托这套系统,经过两次升压、一次变流,可将光伏装置发的1300伏直流电变换为27.5千伏交流电,供给重载牵引机车。

西南交通大学电气工程学院教授胡海涛介绍说,项目将通过的重载铁路“网—源—储—车”工程示范与运用,形成轨道交通“网—源—储—车”协同供能系统的技术体系。实施后,预计新能源发电量739万千瓦时/年、节约标准煤2218.29吨/年、减少二氧化碳排放量5804.53吨/年等重要成效,形成“三北”地区新能源消纳新模式,对于推动全国轨道交通节能降耗、用能转型具有重要意义。

打造项目推进“国能阵地”

新的供能体系,必将面临新的技术挑战与科学问题。源车能量流双向不确定波动,如何保证系统架构高可靠?多层级结构、复杂运行工况,如何保证系统高弹性自洽?多主体交互作用,如何保证系统高能效运行?一个个难题摆在科研团队面前。从基础理论研究、关键技术研发,到装备研制、工程验证,科研团队稳扎稳打,攻克一个个“腊子口”“娄山关”。

项目参与方中国中车四方所相关项目负责人介绍说,从技术角度来看,“轨道交通‘网—源—储—车’协同供能技术”中的铁路能量调度系统堪称核心所在。该系统以电力变换与互联装备、综合能量管理系统为基础,核心是四象限变流控制技术、分布式能量预测技术,这些技术的应用使系统具备了众多强大的功能。

首先,新能源能量自洽功能保证了来自光伏储能的能源能够在铁路内部形成稳定的供应体系,就好比一个自我循环且稳定的小生态,新能源产生的电能可以根据铁路运行的实际需求进行智能调配。制动能量回收功能则是利用列车制动过程中的能量,将其转化为电能并储存起来,大大提高了能源的利用效率。在实际的铁路运营中,列车制动是一个频繁且能量损失较大的过程,而这一功能的实现就像是捡起了一颗颗被浪费的“珍珠”,重新将其串起成为能源宝库的一部分。

低频振荡抑制、无功补偿和谐波治理等功能进一步提升了电力系统的稳定性和品质。低频振荡抑制让整个电力供应系统避免出现不稳定的波动,无功补偿确保电能的高效传输,而谐波治理则净化了电能质量。柔性互联功能打破了新能源电力系统与27.5千伏高压牵引网直接互联的技术壁垒,让两者能够更加和谐、高效地协同工作。

这些设备的研制和联调面临着高电压、大功率、多并联等技术难题。并且,现场的恶劣条件如复杂的气候、有限的工作空间,异形结构带来的独特安装和连接问题等,无一不是巨大的挑战。然而,由包神铁路和西南交通大学联合组建的“产学研”深度融合研发团队展现出了卓越的智慧和坚韧不拔的毅力。他们凭借在各自领域的专业知识,在设备研制、施工和调试的每一个环节中都精心策划、严格执行。经过不懈努力,高质量地完成了所有任务,并顺利通过现场验收,为项目的并网运行提供了坚实的保障。

擦亮科技创新“国能名片”

通过实施该示范工程,形成涵盖装备制造、能量管理、工程设计、施工与调试、运营与维护的“网—源—储—车”协同供能成套技术条件/规范5项。该示范工程涵盖5种组合模式,可因源制宜、因荷制宜、因地制宜地适应不同用户需求,可推广性强。据测算,若推广至10万千米电气化铁路,每年预计产生100亿元经济效益,降低151万吨标准煤消耗、减少碳排放440万吨。

而这只是近年来包神铁路持续开展科技创新、积极进行技术迭代与升级的一个小小缩影。近年来,包神铁路立足构建“1531+N”综合物流运输战略格局和打造“能源运输桥头堡,守好蒙煤南下北大门”功能定位,充分发挥“西联疆宁、东达渤海、北接蒙古、南入成渝”的地域优势,科学组织、一站一策、精准调度,加强煤炭与非煤品的运输组织工作,加速推进智慧运输建设,重载铁路智能驾驶科技成果进入批量谱系化应用阶段;4×N轴大功率交流传动电力机车组研制及关键技术、智能驾驶技术、轨道交通协同供能技术、群组控制系统、无人化装车系统等高新科技领域均已取得突破,实现科技赋能、科技保安,运输能力、效率得到进一步提升。而此次投入运行的“轨道交通‘网—源—储—车’协同供能技术”正是包神铁路积极开展科技创新的具象化成果,也是国家能源集团加快推进科技创新的一个典型代表。