钢铁动脉上的“钉子精神”

■ 本报通讯员 叶鹏飞

当第八届中央企业QC小组成果发表赛的最终获奖名单揭晓,“钉子QC小组”的名字赫然出现在二等奖榜单中。这支来自包神铁路的基层团队,带着他们历时一年打磨的“机车轴箱碳尘快速清洁装置”成果,从90家中央企业推荐的214个QC小组中脱颖而出,在600余名代表的同台竞技中绽放光芒。这份荣誉的背后,是一群能源保供人扎根一线的坚守,是“钉子精神”在基层一线最生动、最深刻的诠释。

一路突围:从车间角落到央企赛场

2024年的秋夜,包神铁路机务分公司的检修车间里,“钉子QC小组”组长张根喜正带领着组员们对装置进行最后一次调试。谁也没想到,这个诞生于车间角落的创新设备,即将踏上一条跨越四级评选的进阶之路。“最初只是想解决手头的麻烦,没敢想能走到央企比赛的舞台。”张根喜的话语里藏着朴实的初心。

而这场征程的起点,正是在车间内部一年一度的QC成果交流会上拉开帷幕。当小组展示“机车轴箱碳尘快速清洁装置”的初步构想时,其对传统作业模式的突破迅速引起了大家的注意。在车间的支持下,装置完成了首轮优化,随后顺利通过机务分公司评选,拿到了通往包神铁路级评审的入场券。凭借巧妙的创新思路和显著的现场成效,该项目再获集团公司特等奖,并作为三项代表成果之一被推荐参加第八届中央企业QC小组成果发表赛。

从车间到分公司,从集团公司到央企赛场,每一级评审都是一次考验。在这个过程中,小组成员们经历了十余轮修改、五次现场答辩。为了完善成果报告,组员们把作业现场当作办公场所,白天跟踪设备运行收集数据,晚上常常围坐在一起反复打磨报告逻辑、提炼创新亮点。为了做好成果发布,他们对着镜子反复演练,逐字推敲语言表述,把复杂的技术原理转化为通俗的演示语言。

“我们要把大家的智慧带上央企最高的舞台。”张根喜在赛前动员时说。正是这份集体信念,支撑着这支奋发的团队,在全国央企214支顶尖队伍中稳扎稳打,最终以清晰的问题导向、巧妙的创新思路和一定的推广价值,赢得评委高度认可,捧回二等奖奖杯。

这场“从车间到央企舞台”的跨越,看似偶然,实则必然。它背后是持续六年的积累,是无数次失败后的再出发。近年来,国家能源集团持续推动QC小组质量管理活动,鼓励一线员工参与技术革新。“钉子QC小组”的成长轨迹,正是这种创新生态下的典型缩影——从解决一个具体问题出发,逐步构建系统化创新能力,最终实现从“被动执行”到“主动创新”的转变。如今,在包神铁路诸如他们这样的QC小组已遍地开花,形成了覆盖各专业领域的创新网络。

跨界破局:“牙科灵感”攻克检修难题

如果说获奖只是结果,那么真正的价值在于“机车轴箱碳尘快速清洁装置”本身所蕴含的技术智慧。

“钉子QC小组”的这项成果之所以能在众多项目中脱颖而出,核心在于他们的成果真正戳中了生产“痛点”。作为机车走行部的关键部件,轴箱的清洁工作是必不可少的作业环节。长期以来,机车轴箱碳尘清理一直是困扰机车检修作业的“老大难”。传统工艺进行清扫作业时,需要人工拆卸端盖,再使用毛刷进行清扫,清扫完毕后重新安装。一个轴箱端盖重达40公斤,全靠人力搬运,一台12轴交流机车六个转向架共12个轴箱,每台平均耗时多达19.22小时,且清洁质量依赖经验判断。强度高、效率低,成为突破修程进度的关键瓶颈。随着包神铁路大功率交流机车陆续上线,这一作业困境愈发凸显。

“要想清扫碳尘,只能先拆轴箱端盖,不然再没办法!”身为机车钳工的小组成员李鹏飞回忆以前的作业方式说道。

2024年年初,“钉子QC小组”将这一难题确立为攻关课题。最初,团队计划改进现有清洁与收集工具,但几次试验后发现,局部优化根本无法突破固有瓶颈。就在团队陷入僵局时,成员张根喜一次牙科就诊的经历,意外带来了跨界灵感。“看着牙医用的设备,我突然想到,轴箱清洁不也能这么做吗?”张根喜介绍道。

偶然的发现,为技术攻关指明了方向。小组迅速借鉴牙科治疗机的原理,结合机车检修实际场景,提出了全新技术路线:融合内窥镜的精准定位功能、虹吸原理的负压吸附技术,再搭配铁路检修常用的高压气吹系统,打造“扫、吹、吸、检”一体化装置。

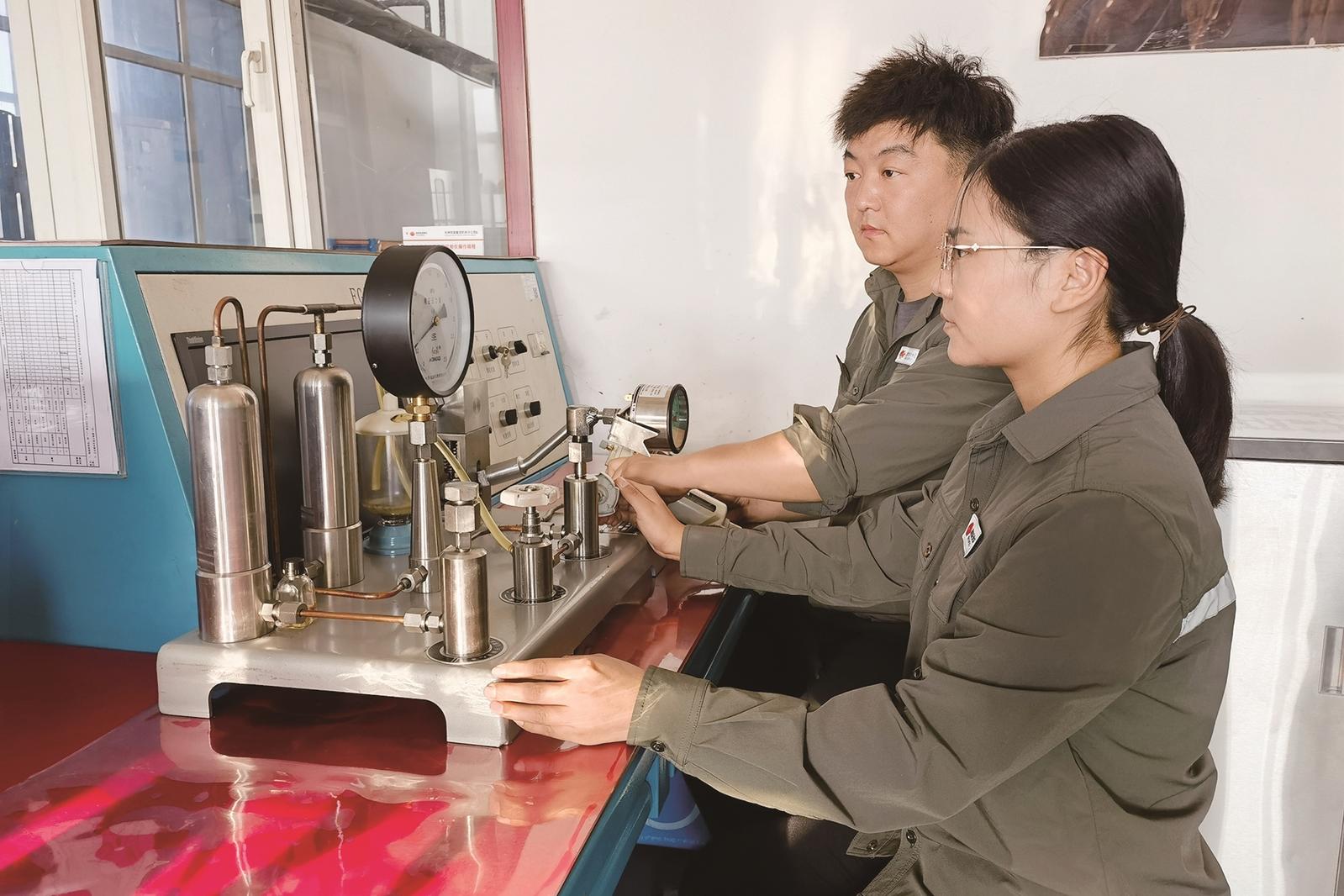

经过6个月反复打磨,集高压吹扫、内窥镜观察、负压吸附于一体的清洁设备终于研发成功。作业时,高压气吹系统先吹扫轴箱内壁附着的碳尘,负压装置同步吸附收集,最后通过内窥镜深入内部,精准检查清洁效果——整个过程无需拆卸端盖,清洁完成后还能直接通过内窥镜做质量检验。

数据显示,单台机车轴箱碳尘清洁时间从19.22小时缩短至6.5小时,彻底实现“8小时内快速清洁”的目标,清洁合格率也提升至99%以上。2025年4月,该项成果成功拿下实用新型专利证书,并已在包神铁路机车修程作业中全面推广应用。

精神传承:“螺丝钉”的生长密码

将时间拉回2019年的夏夜。彼时,张根喜还只是QC活动的参与者。面对日常检修工作中的诸多不便,他心中悄然萌生了一个念头:“一个人的力量有限,如果能把大家的想法聚起来,很多难题其实都能破解。”于是,他主动牵头,组建了一支全新的QC小组。

张根喜给小组取名“钉子”,寓意要像钉子一样牢牢地扎根在一线,用钉子的“挤”和“钻”的精神攻克难题。“挤点时间出来,多钻研,一个难题就解决了。”这是张根喜对“钉子精神”的解读。

如今,这个最初只有5人的小组已壮大到10人,形成了“老中青”结合的合理梯队。52岁的张建军是小组里的“活字典”,熟悉各种机型的结构原理,总能在试验卡壳时指出关键问题;30岁的研究生张林擅长三维建模,用数字化手段优化设备结构设计。“不管资历深浅,只要有想法、肯实干,就能在小组里找到位置。”张根喜说,小组不是他的“一言堂”,每次讨论大家都能畅所欲言,不少好点子都来自年轻组员的“奇思妙想”。

这颗“钉子”从不是僵化的存在,而是充满活力与生机的创新主体。为了更好地贴合实际作业,他们先后多次对装置进行了更新升级——单是一个移动式车轮,就反复多次试验,铁质的牢固但噪声大,橡胶的静音却不够耐用,尺寸偏小的通过性差,偏大的又显笨重。而每一次调整,只为把每处细节都打磨到极致。

多年来,“钉子QC小组”始终保持着深入现场调研的习惯,无论酷暑寒冬,总能在检修车间看到他们带着工具测量、记录的身影。为测试设备持续工作的稳定性能,组员们轮班值守,每小时记录一次运行参数,连微小的振动、异响都不放过,硬是熬出了设备连续工作16小时的完整性能报告。这种扎根一线的坚持,让创新始终贴着生产实际,也让“钉子精神”有了最鲜活的注脚。

正是这种极致专注与细节把控,让他们的创新始终紧贴生产实际。当首台样机投入使用后,车间里一度出现“排队使用”的现象——“确实好用,省时又省力,希望赶紧再多做几台!”一线工人的质朴的诉求,是最真实的认可。

“钉子QC小组”的突围并非偶然。从一颗解决问题的初心,到一群人协同攻关;从一次跨界灵感的迸发,到百余次试验打磨;从车间角落的小发明,到央企赛场二等奖……这份成果的背后,是“钉子精神”的代代传承,也是基层技术人员精益求精的匠心写照,更是新时代国能人践行“能源供应压舱石,能源革命排头兵”的生动实践。

在他们看来,“钉子精神”不仅是攻克难关的勇气,更是持续改进的执着;不仅是扎根一线的坚守,更是面向未来的创新。“钉”在技术攻关的关键岗位,“钉”在生产一线的薄弱环节。他们就像钢铁动脉上的一颗颗螺丝钉,看似微小但不可或缺,用平凡的坚守书写着不平凡的创新故事。而这,正是能源保供线上最美的奋斗姿态。