|

|

|

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |

|---|

2025年10月13日 Mon

第08版:旅游天地

-

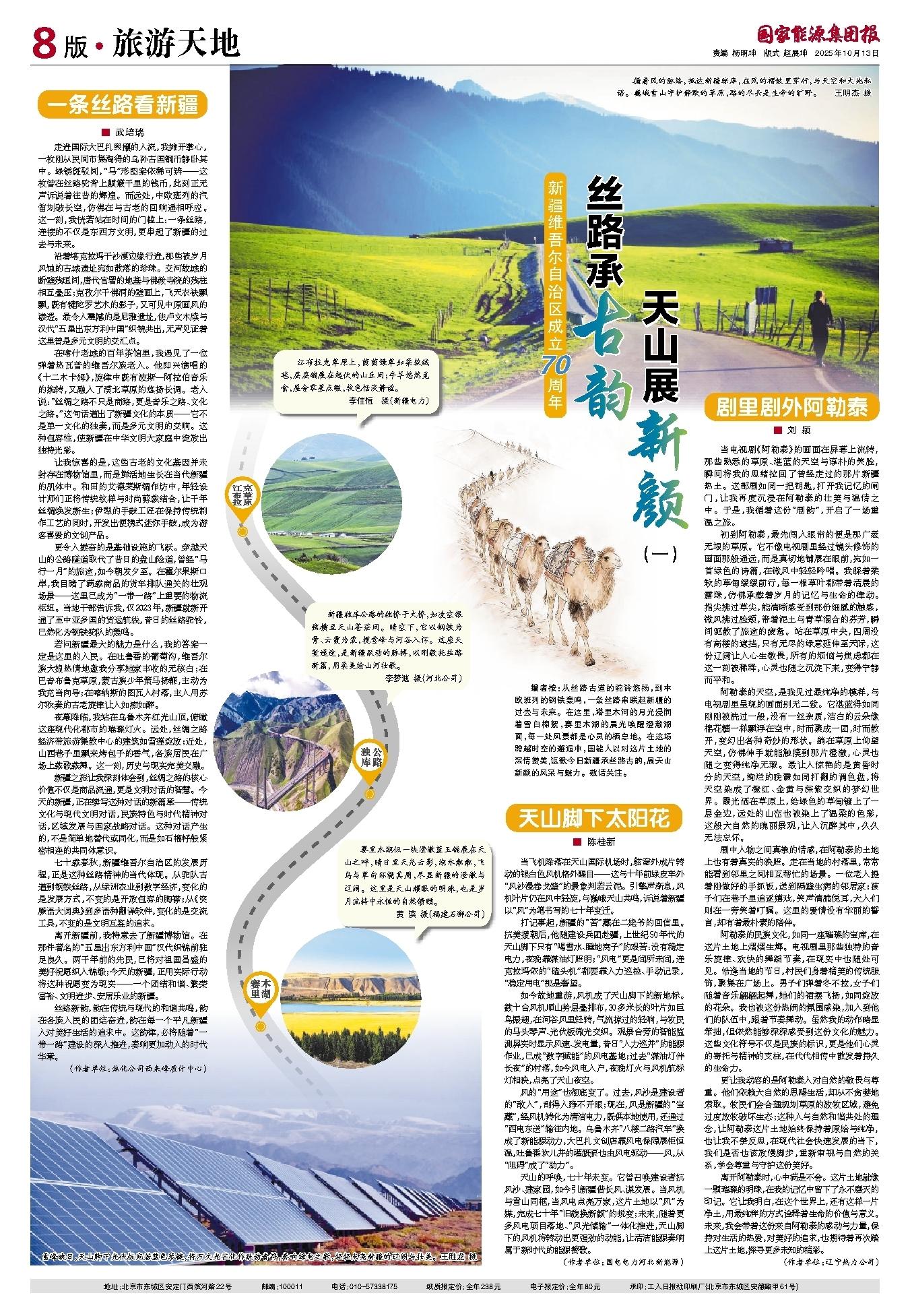

丝路承古韵 天山展新颜(一)

编者按:从丝路古道的驼铃悠扬,到中欧班列的钢铁轰鸣,一条丝路串联起新疆的过去与未来。在这里,塔里木河的月光浸润着雪白棉絮,赛里木湖的晨光唤醒澄澈湖面,每一处风景都是心灵的栖息地。在这场跨越时空的邂逅中,国能人以对这片土地的深情赞美,讴歌今日新疆承丝路古韵,展天山新颜的风采与魅力。敬请关注。

-

一条丝路看新疆

■ 武培瑞

走进国际大巴扎熙攘的人流,我摊开掌心,一枚刚从民间市集淘得的乌孙古国铜币静卧其中。绿锈斑驳间,“马”形图案依稀可辨——这枚曾在丝路驼背上颠簸千里的钱币,此刻正无声诉说着往昔的辉煌。而远处,中欧班列的汽笛划破长空,仿佛在与古老的回响遥相呼应。这一刻,我恍若站在时间的门槛上:一条丝路,连接的不仅是东西方文明,更串起了新疆的过去与未来。

-

剧里剧外阿勒泰

■ 刘 颍

当电视剧《阿勒泰》的画面在屏幕上流转,那些熟悉的草原、湛蓝的天空与淳朴的笑脸,瞬间将我的思绪拉回了曾经走过的那片新疆热土。这部剧如同一把钥匙,打开我记忆的闸门,让我再度沉浸在阿勒泰的壮美与温情之中。于是,我循着这份“剧韵”,开启了一场重温之旅。

-

天山脚下太阳花

■ 陈桂新

当飞机降落在天山国际机场时,舷窗外成片转动的银白色风机格外醒目——这与十年前绿皮车外“风沙漫卷戈壁”的景象判若云泥。引擎声渐息,风机叶片仍在风中轻旋,与巍峨天山共鸣,诉说着新疆以“风”为笔书写的七十年变迁。

打记事起,新疆的“苦”藏在二姥爷的回信里。抗美援朝后,他随建设兵团赴疆,上世纪50年代的天山脚下只有“喝雪水、睡地窝子”的艰苦:没有稳定电力,夜晚靠煤油灯照明;“风电”更是闻所未闻,连克拉玛依的“磕头机”都要靠人力巡检、手动记录,“稳定用电”那是奢望。

-

本报公众号

-

本报订阅

-

中国国情国力